技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-4a】

NPSH(Ⅰ)

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回は、読者のみなさんがよく検索される用語のひとつである「NPSH」について説明します。「NPSH」は、ポンプの吸込性能を評価する際に使用する数値で、ポンプの選定には欠かせない数値です。みなさんついてきてくださいね。

NPSHとは?

「NPSH」とは、Net Positive Suction Headの略であり、日本語では「正味吸込ヘッド」などと呼ばれており、ポンプの吸込性能を評価する際に使用する数値です。NPSHには次の2つがあり、ポンプで液が吸込可能か否かの判定に利用されます。

- NPSHava

- available NPSHで、日本語では、「有効吸込ヘッド」

- NPSHreq

- required NPSHで、日本語では、「必要吸込ヘッド」

吸込可能性の判定は、この2つの大小を比較し、次のように判定します。

- NPSHava > NPSHreqとなる場合、吸込可能で、OK

- NPSHava < NPSHreqとなる場合、吸込不足で、NG

ポンプの「吸い込みって何?」という疑問をお持ちの読者は、こちらのコラムを参照下さい。

ヘッドとは?

「ヘッド」とは、通常、MPa(メガパスカル)の単位で表わされる圧力を、液の高さで何m(メートル)に相当するかに換算して表した値で、単位は「m(メートル)」です。人間の「head=頭」とは何の関係もないですが、この分野では、日本語でやはり、「水頭(すいとう)」と言われています。

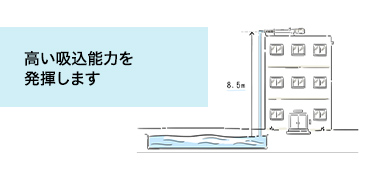

一般に、「ヘッド」は水の高さで表す場合が多いので、このように「水頭」と言われますが、下記のように、液の密度により「ヘッド」は異なりますので、注意が必要です。たとえば、大気圧(空気の力)は、通常は、次のような関係になります(水とエタノールは密度が異なるため)(図1参照)。

0.101(MPa)=[水換算ヘッド] 10.3(m)=[エタノール換算ヘッド] 12.9(m)

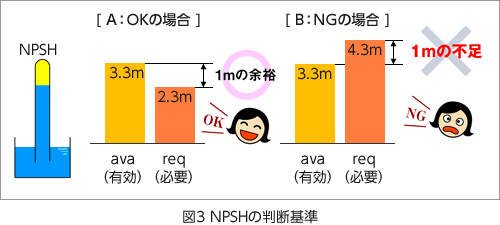

NPSHの判断基準は?

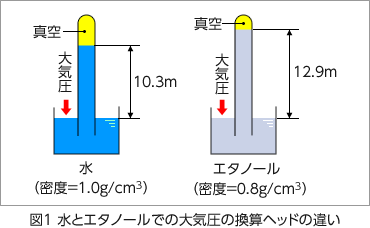

NPSHの使い方の具体例として、一般的な地下ピットの水をポンプで吸い上げる場合を、考えてみましょう(図2参照)。

仮に液面が地下7mの場合に、ポンプで吸い上げるには、ポンプの吸込能力が8mであれば可能でしょう。逆に、吸込能力が6mしかなければ無理となります。

このことを、NPSHで示しますと、次のようになります。

[A:ポンプの吸込能力が8mの場合]

- ポンプの使用条件から、NPSHava(有効ヘッド)=(大気圧)-(深さ)=10.3-7=3.3(m)

- ポンプの吸込能力8mの場合、NPSHreq(必要ヘッド)=(大気圧)-(吸込能力)=10.3-8=2.3(m)

- 吸い上げ可能性の判定は、NPSHava(3.3m) > NPSHreq(2.3m)となり吸い上げOKです。

[B:ポンプの吸込能力が6mの場合]

- NPSHava(有効ヘッド)は、Aの場合と同様で、3.3(m)

- ポンプの吸込能力6mの場合、NPSHreq(必要ヘッド)=(大気圧)-(吸込能力)=10.3-6=4.3(m)

- 吸い上げ可能性の判定は、NPSHava(3.3m) < NPSHreq(4.3m)となり、吸い上げNGです。

NPSHreqは、「小さいほど良い」

ポンプ入口での吸込の場合、ポンプに吸込力が働くことにより、吸込がスムーズに行われます。「ポンプとしてこれだけの吸込力がないと、液がポンプに入ってから騒音・振動などが生じる恐れがありますよ」という吸込力の圧力つまり必要最低限のヘッドの値がNPSHreqです。

図3に示すように、NPSHreqは「小さいほど良い」ということになります。NPSHreqはポンプ固有の値で、ポンプメーカーが提示するべき値です。その数値は、ポンプの種類、構造、回転速度などによって決まる値で、ユーザーのポンプの使用方法(回転速度を除く)には依存しません。

ポンプユーザーは、メーカーから提示されたNPSHreqが、水換算ヘッドか移送液換算ヘッドかを確認する必要があります。NPSHavaと比較する場合、NPSHavaはJISなどでは移送液換算ヘッドですから、NPSHreqも移送液換算ヘッドである方が望ましいです。

NPSHavaは、「大きいほど安心」

一方、「ポンプのこの使い方では、これだけの吸込力がありますよ」という吸込力の圧力、つまり使用条件において得られるヘッドの値がNPSHavaです。NPSHavaも図3に示すとおり、「大きいほど安心」です。NPSHavaはポンプの使い方で決まるので、ポンプユーザーが使用状態から計算して求めることになります。

ポンプユーザーは、この2つのNPSHを比較して、この使用状態でポンプが問題なく運転できるか否かの判定ができます。たとえば、下記のようにNPSHavaがNPSHreqより大きい場合は、安心して使用できるということになります。

NPSHava > NPSHreq

逆に、下記のようにNPSHavaがNPSHreqより小さい場合は、騒音・振動などの発生が予想されるため、使用状態を見直して、NPSHavaを大きくする必要があります。

NPSHava < NPSHreq

NPSHavaを大きくするためには、下記のような使用状態の変更が考えられます。

- ポンプと地下の液面との差を、小さくする。

- 液の吸い上げパイプの太さを、太くして流れやすくする。

- 液の温度が高く、蒸気圧が無視できない場合には、液をタンクなどに入れて液面を加圧する。

注意事項

今回説明してきた内容は一般的なケースでの移送可否判断ですが、移送液の液温や移送液の粘度も判断する際に考慮すべきポイントになります。これらについては次回の講義で説明します。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- 「NPSH」はポンプの選定には欠かせない数値ですが、「有効吸込ヘッド」である「NPSHava:available NPSH」と「必要吸込ヘッド」である「NPSHreq:required NPSH」の2つの数値があること。

- 吸込可能性の判定は、「NPSHava」と「NPSHreq」の2つの大小を比較し、次のように判定します。

NPSHava > NPSHreq となる場合、吸込可能

NPSHava < NPSHreq となる場合、吸込不足で吸込不能 - 移送液の密度が異なると、1気圧=10.3mの数値が異なるので、水換算する必要があること

次回は、具体的な例をあげて、一般的なケースと特殊なケースについて移送可否の判定を行う方法や、判定の際の留意点について説明します。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!