技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-8b】

ゴム材料の物理的な特性

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回はゴム材料の物理的な特性について学びたいと思います。

ゴムの特性を表現するものは、引張り強度や引裂き強度、伸び量、応力歪み量などさまざまな評価項目があります。その中でも、ゴム製品の評価項目として、よく使用される『硬さ』について説明していきます。

1.『硬さ』測定の種類

世の中のあらゆるものには『硬さ』があります。「硬い」とか「軟らかい」といった感覚的な表現を数値化するために行うのが硬さ測定です。

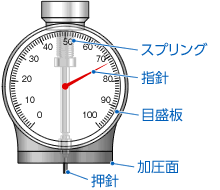

ゴムの硬さは、ゴム表面に押針を押し込み、その時の変形量を測定して数値化します。針を押し込む力にスプリングを用いる「デュロメーター硬さ」と、分銅などの一定荷重を用いる「国際ゴム硬さ(IRHD)」があります。特に「デュロメーター硬さ」を測定する試験機(デュロメーター)は簡便であり、普及しています。デュロメーターには測定対象の硬さに応じて、中硬さ(一般ゴム)用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEといった機種があります。

2.モーノポンプにおけるゴム部品の硬さ測定

モーノポンプにおけるゴム部品にはステーターやジョイントシールなどがありますが、それらの硬さ測定にもデュロメーターを使用します。ステーターなどのゴム部品では通常、中硬さ用のタイプAを用います。

3.デュロメーター硬さの表記方法

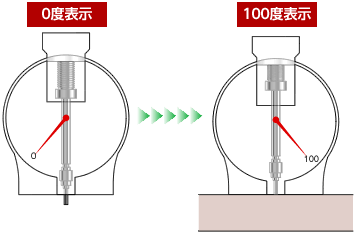

デュロメーター硬さの目盛りはどのタイプも0~100で表します。図に示す様に、押針に力がかかっていないときを「硬さ0」、押針先端が加圧面と同一平面のときを「硬さ100」とし、その間を等間隔に刻んだ目盛りを「硬さ」の値として読みとります。

計測値は相対的なものであって、他の物性値にある単位というものは存在しません。そのためどの機種を使用したかを表記する必要があります。

| デュロメーターA95 | ゴルフボール |  |

|---|---|---|

| デュロメーターA60~80 | 一般的なシール部品 | |

| デュロメーターA50 | 消しゴム | |

| デュロメーターA30 | 自転車のタイヤチューブ |

デュロメーターA50というのはデュロメータータイプAで測定すると50であるという意味です。

4.ゴム硬さの温度に対する影響

ゴムの硬さは温度による影響を受けやすく、一般的には高温では軟らかく、低温では硬くなります。

- 常温域

- 一般的に、常温環境下ではゴムは小さな力でも伸び縮みする性質(弾力性)を持っています。心地よい環境では我々もリラックスしてストレスから開放されるのと同じです。

- 低温域

- 低温環境になるとゴムは硬くなり、弾力性が失われます。寒い所に行くと、筋肉が収縮して、体が硬くなるのと同じです。シリコーンゴム(VMQ)は、低温環境下でも弾力性を維持するため、耐寒性に優れたゴムと言われています。

- 高温域

- 高温環境になると、ゴムは粘着性を持ち、弾力性も失われて軟らかくなります。真夏時の体調と考えてみてください。ダラダラ、グダグダ・・・・。

5.劣化によるゴム硬さ変化

ゴムは劣化によって硬さが変わります。高温に長時間さらされるとゴムの分子構造が変わり、一般的には硬くなります。また溶剤や薬品に漬け込むと、ゴムが膨潤または収縮することによって、軟らかくなったり硬くなったりします。つまりゴム部品にとって硬さは、劣化度合いを知る指標となるのです。ポンプにおけるゴム部品も定期的に硬さをチェックすることで、部品の交換時期をより正確に把握することができます。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ゴム材料の代表的な特性として硬さがあり、一般的にデュロメーター硬さを用いる。「硬さ」には、単位が存在しないため、「硬さ」を表すには測定に使用した機種と目盛り数値を記載する必要がある

- ゴム硬さは、温度による影響を受けやすく、一般的には低温下では硬くなり、高温下では軟らかくなる

- ゴムは劣化すると硬さが変化する。ゴム製品の劣化状態は硬さの変化である程度判断できるため、部品交換の目安としても有効である

次回は、ゴム材料の化学的な特性について講義をする予定です。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!