技術コラム 移送物の基礎知識クラス

移送物の基礎知識クラス

【C-6】

汚泥の配管抵抗

移送物の基礎知識クラスを受け持つ、ティーチャーシローです。

今回は、計算が難しい汚泥の配管抵抗についてお話しします。

「汚泥」は下水処理場、浄水場、工場排水処理設備、し尿処理施設などで発生し、さまざまな種類のポンプが移送用として使われています。モーノポンプもそのうちの一つです。汚泥は、発生場所、処理方法や混合物などによって性質が大幅に異なるため、ポンプの選定に不可欠である配管抵抗の計算が難しい液体です。

本稿では、ポンプメーカー目線で、汚泥の配管抵抗を求めるのに使用されている計算式をご紹介します。詳細は専門書などでご確認ください。

なお、配管抵抗の基礎については【C-2c】流体って何?(流体と配管抵抗)で解説しています。

1. 汚泥の特性

汚泥は、多くの場合「非ニュートン流体」に属します。非ニュートン流体の配管抵抗値を正確に測るには、粘度測定によって流動特性(粘度・粘性係数・粘性指数など)を求め、流体の種類に応じた配管抵抗の式に当てはめて算出します。

しかし汚泥は固形物や夾雑物を含んだ流体のため、一般的に使用される回転式粘度計では、それらが測定の邪魔をするために、正確な粘度測定が困難と言われています。ある程度の精度で流動特性を求めるには実際のポンプや配管設備を用いて測定しなければならず、かなりの労力が必要です。

そのため、先人たちの多年の実績や経験により、ある程度の条件下であれば配管抵抗値が求められるような計算式が導出され、広く利用されています。

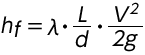

2.ダルシー・ワイズバッハ(Darcy-Weisbach)の式

円管内の定常流の配管抵抗を求める式として最も広く使用される式でもあり、特に管路が比較的短い場合(場内配管)に使用されています。

- hf

- 損失揚程[m]

- λ

- 管摩擦係数

- L

- 配管の長さ[m]

- d

- 配管内径[m]

- V

- 断面平均流速[m/s]

- g

- 重力加速度[m2/s]

λは鋳鉄管か鋼管かによって定められます。また、汚泥に適用する際は、一般的に汚泥濃度に応じた補正係数をhfに掛けて予想配管抵抗値を算出する場合が多いようです(※1)。

ただし、最も基本的な式としてどんなケースでも使用できる反面、λや補正係数の計算方法次第で数値が大幅に変動するため、適切に選定しないと、計算結果と実際の圧力が大きく異なることになります。

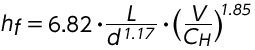

3.ヘーゼン・ウィリアムス(Hazen-Williams)の式

- hf

- 損失揚程[m]

- L

- 配管の長さ[m]

- d

- 配管内径[m]

- V

- 断面平均流速[m/s]

- CH

- 係数

上水道の管路設計で広く使用されているヘーゼン・ウィリアムスの式です。比較的濃度が低く「乱流」の場合に適用できます。補正係数を乗じて計算する場合もあります(※2)。

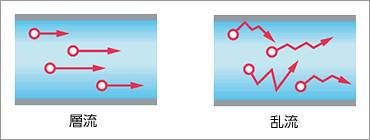

一般に濃度が高くなると粘度が高くなり、流体は乱流から層流に遷移してしまいます。層流の場合は、本式を使用することができません。乱流と層流については【C-2c】流体って何?(流体と配管抵抗)を参照してみてください。

4.濃縮汚泥の配管抵抗の計算について

濃度3%を超える濃縮汚泥は、粘度が高く層流で、かつ通常よりもさまざまな固形物・夾雑物を含んでいるため、上記のダルシー・ワイズバッハの式、ヘーゼン・ウィリアムスの式では適切な計算結果を得ることが難しくなります。実験などで粘度計測するとか、既設ポンプ・配管によって得られたデータを活用するなどの対応が必要になります。

- ※1

- 詳細は、社団法人農業土木学会(2006)『土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「ポンプ場」』をご覧ください。

- ※2

- 詳細は、社団法人日本下水道協会(2009)『下水道施設計画・設計指針と解説 後編』をご覧ください。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- 汚泥は「非ニュートン流体」に属し、配管抵抗の計算には流動特性を求める必要があるが、固形物・夾雑物を多く含んでいるため一般の粘度計が使えず、精度良く計測するには相当な労力がかかってしまう。

- 一方で、多年の実績の積み重ねで得られた実験式があり、ある条件下では計算することができる場合がある。ただし、係数によって大きく変動するので、適切な係数の取り方に注意が必要。

- 濃縮汚泥については、あらゆる条件に有効な計算方法がまだなく、計算式の導出が待たれる。

NEXT

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!