技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-5】

ウォーターハンマー

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回は、「ウォーターハンマー」について学びたいと思います。

家庭の台所などにあるレバー式の水道栓を急に閉めると「コン!」と音がすると思います。これが最も身近なウォーターハンマー(水撃現象)です。本講義は上下水道や工場などの水配管系において発生するウォーターハンマーについて解説します。

ウォーターハンマーとは?

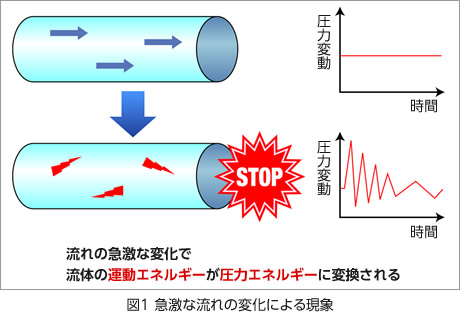

「流速の急激な変化により管内圧力が過渡的に上昇または下降する現象」をウォーターハンマーといいます。まずは原理を簡単に説明しましょう。

配管内を定常に流れる水を思い浮かべてください。スムーズに流れ、圧力変動もなく穏やかです。この状態で配管末端のバルブを閉め、流れを急激に止めてしまうとどうなるでしょうか?定常に流れていた水が行き場を失い、閉まったバルブで圧力上昇が発生することは想像に難くありません。これは満員電車が急停車し、立っている人が次々に前の方に倒れかかる様子に似ています。

この状態を工学的に言うと、流れの運動エネルギーが行き場を失って、圧力エネルギーに変換されると考えられます。逆にバルブを急激に開いて開放する場合は圧力降下を生じます。このような圧力変動は配管や流体の上流・下流へ瞬間的に伝わっていきます。この速さを「圧力伝播速度」といい、10℃の水ならば1,425m/sという超高速で圧力変動が伝わっていきます。

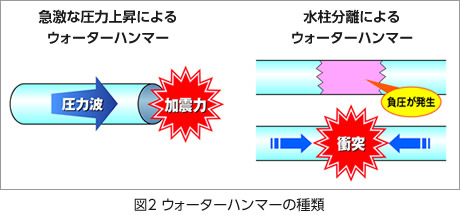

ウォーターハンマーの種類

このような圧力変動により次の2種類のウォーターハンマーが引き起こされます。

- A.急激な圧力上昇によるウォーターハンマー

- 上述のバルブを閉める場合がこれです。圧力変動により配管を震わせる加震力が発生し、配管の固有振動数と共振して衝撃音が発生します。

- B.水柱分離によるウォーターハンマー

- ポンプが急停止してしまうと、それまで定常で流れていた流体は慣性力で下流に進もうとするのに、ポンプから供給される流れが少なくなってしまうため、ポンプの直後で圧力低下(負圧)してしまう現象が発生します。これを水柱分離といい、圧力低下が発生すると周囲の流体が低下点に集まって、流体同士が衝突することにより、衝撃音・振動が発生します。

ウォーターハンマーによる問題

ウォーターハンマーによる圧力変動によって次のような問題が発生します。

- 上昇圧により管路のポンプ、配管、バルブ、継手、配管支持などが破損する

- 圧力降下により管路が圧壊(凹む)したり、水柱分離に伴う二次的な圧力上昇により管路が破壊される

- 圧力制御を行っている場合は圧力変動により乱調を来す

以上の通り、ウォーターハンマーは管路において大問題を引き起こす厄介者です。

ウォーターハンマーの対策

特に問題が大きくなりやすい水柱分離の対策例を以下に示します。対策のポイントは原因の逆で「流速の急激な変化を防止する」ことです。

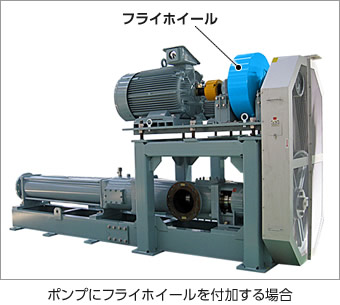

- A.フライホイールを付加する

- 停電などで急激にポンプが停止しないよう、ポンプ回転体にフライホイールを付属して慣性エネルギーを付加して、ゆっくり停止させます。

- B.サージタンクを設置する

- 配管中にタンクを設置し、水柱分離が発生したときにタンクから配管へ水を供給する方法です。

- C.空気弁を設置する

- 配管中に空気弁を設置し、水柱分離が発生したときに大気から配管へ空気を供給する方法です。

- D.配管口径を大きくする

- 流速を下げて、急激な流れの変化を小さくします。

- E.配管を低めに敷設する

- 常に満水で圧がかかった状態になり、圧力低下が起こり難くなります。

- F.その他

- 圧力水槽で流れを止めない方法や、急(緩)閉式逆止弁などがあります。

ウォーターハンマーの発生有無の確認方法

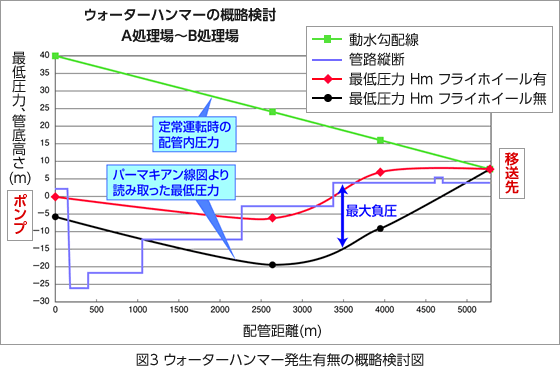

事前にウォーターハンマーが発生するかどうかが分かれば、事故を事前に防止できます。ここでは下水道での検討方法を簡単にご紹介します。正確には特性曲線法などの計算により水撃解析する方法が取られますが、ポンプを含む管路では「パーマキアン線図」を用いた簡易検討が良く用いられます。

パーマキアン線図による検討では、計算される最低圧力と管路縦断高さから算出される「最大負圧」を求めます。最大負圧は配管内部の圧力を示しています。農林水産省のガイドラインでは最大負圧は-7m以上(配管口径500mm以下)となるように対策を講じる必要があるとされています。

検討解説

縦軸は配管の底部高さ[m]と、最低圧力[m]を表します。横軸は配管の距離[m]を表します。図3の管路(紫線)は地上に設置されたポンプから、地下へ-26m下に潜り、階段状に地上に上がっており、総延長は5,500mもあります。

ポンプ運転時の圧力が緑色の線であるのに対し、ポンプが急停止すると圧力変動が生じ、最低で黒色の線(最低圧力線)のところまで圧力降下が発生します。最低圧力が管路縦断(紫線)を下回るところに負圧を発生し、約3,500m地点で最大負圧-19mとなり、上記のガイドライン=-7m以下となるためNGです。そこで、ポンプに200kg弱のフライホイールを付加し、再度最低圧力線を求めたところ、最大負圧は同3,500m地点で-4m程度に抑えられたため水柱分離が発生しない結果となりました。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

今回は、ウォーターハンマーとその防止策について説明しました。ポイントとしては、

- ウォーターハンマーは流速の急激な変化により起こる。

- 水柱分離によるウォーターハンマーは管路のポンプ、配管、バルブ、継手、配管支持などの破損に繋がる。

- ウォーターハンマーの対策としては、流速の急激な変化を防止することが大事である。

- 最大負圧は-7m以上(配管口径500mm以下)となるように対策を講じる必要がある。

配管距離が200~300m以上のときは、事前にウォーターハンマーの発生有無を検討することをお勧めします。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!