技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-6a】

ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回は、用途に合ったポンプを選定する際に確認すべき事項について、学びたいと思います。1回目は、ポンプの特性と吸い上げる、押し上げる揚程についてです。

ポンプ特性

ポンプの基礎知識の講座で、「ポンプの種類」「ポンプの原理」について説明しました。ポンプには様々な種類がありますが、どんなポンプでもその構造上、得意な分野(用途)と苦手な分野(用途)があります。

使用目的(用途)に合ったポンプを選択しなければ、そのポンプが有する能力・特性を十分に活かすことができません。例えば、吐出量は最大XXm3/h以上なければいけない、設置場所を考えればXm以上吸い上げる能力がないとダメ、というように。従ってポンプを選定する際には、その目的を明確にした上で、目的に沿ったポンプを選定する必要があります。ポンプの種類別の特性については基礎知識の講座で解説していますので、そちらも参照して下さい。

- 【参照ページ】

-

- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

目的・用途に合った仕様の確認

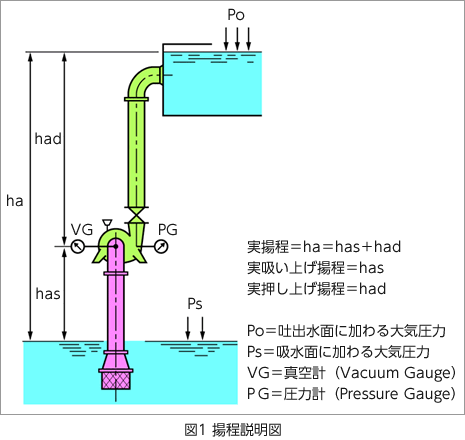

目的に最適なポンプを選定するには、揚程についてその数値などの条件を確認しておく必要があります。

揚程

ポンプは流体を低いところから高いところへ移送する、または圧力を加えるため機械です。どれだけの高さを吸い上げるか、あるいは押し上げるか、またいくらの圧力を加えるのかの数値を知ることで、それに適した性能のポンプを選ぶことができます。

- A:実揚程

- 低いところから流体を吸い上げて、高いところへ押し上げる場合、吸水面から吐出水面までの垂直距離を実揚程と言い、そのうち吸水面からポンプ中心までの垂直距離を実吸上げ揚程、ポンプ中心から吐出水面までの垂直距離を実押上げ揚程と言います。つまり、

- 実揚程=実吸上げ揚程+実押上げ揚程

- 実揚程は吸水面や吐出水面の変動により変化しますので、最大となる数値を把握する必要があります。

- B:管路損失水頭(パイプロス)

- 流体が管内を流れる場合、管壁との間に必ず抵抗があります。特に曲がり、分岐、各種弁などが大きな抵抗になります。この抵抗の数値が管路損失水頭と呼ばれるもので、パイプロスとも言われます。ある太さの管に流体を流す際、量が多ければ多いほど、流体粘度が高ければ高いほどパイプロスは大きくなります。ある配管条件におけるパイプロスを求めるためには流量、流体の種類(ニュートン性、擬塑性など)、粘度もしくはズリ応力、管の長さ、太さ、曲がりや弁などの数が必要になります。

- 【参照ページ】

-

- 【C-2b】流体って何?(流体の種類)

- 【C-2c】流体って何?(流体と配管抵抗)

- C:圧力水頭

- 地上に存在する全てのものは大気圧を受けています。吸水面に働く圧力はポンプの吸い上げを助ける方向に、吐出水面に働く圧力は逆に吐出の抵抗となります。通常は吸水面、吐出水面ともに大気中にあるため、両者の差は無視できますが、真空容器からの引き抜きなどでは考慮する必要があります。

- D:速度水頭

- 吸込管端と吐出管端の速度に相当するエネルギーの差を速度水頭と言います。通常は、管径は同じであるため速度水頭はゼロとして問題ありません。

- E:全揚程

- 上記A~Dまでの水頭の合計を全揚程と言います。ポンプの選定のためには吸込側と吐出側を分けて、それぞれで算出します。管路損失水頭や圧力水頭も考慮した吸込側の全揚程から算出されるNPSHavaとポンプ固有の数値であるNPSHreq、吐出したい揚程とポンプそのものの吐出能力の比較により、性能面からポンプが選定されます。

NPSHava、NPSHreqはポンプで液が吸込可能か否かの判定に利用されます。詳細は下記を参照して下さい。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- 適切なポンプの選定に必要ないくつかの条件を確認しなければならないこと。

- その条件の1つに「揚程」があること。

- 揚程には4種類の揚程があり、それらの合計を全揚程ということ。

次回は、選定時の重要なファクターである移送液の性状に関して講義する予定です。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!