技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-6c】

ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回はポンプの性能線図の見方、ポンプ及び駆動機の選定について学びたいと思います。

1. 性能線図の見方

ポンプには、それぞれのポンプの性能(吐出量・圧力[揚程]・回転速度などの関係)を示した性能線図があり、ポンプや駆動機の選定には必要なデータです。要求される吐出量と与えられた全揚程からポンプの大きさを求めます。この時にポンプの性能線図を使用します。

ここではターボ型ポンプである渦巻きポンプと、容積式ポンプであるギヤポンプを例にして説明します。

なおポンプによって特性や制御方法が異なるため、性能線図の書式もそれぞれ異なります。複数のポンプを比較検討する際には注意してください。

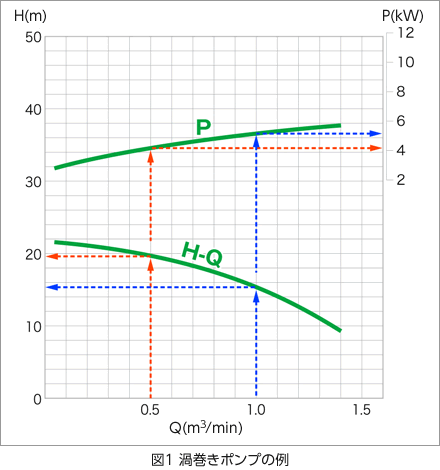

渦巻きポンプ

渦巻きポンプは、通常一定速モーターで駆動され、弁などで吐出圧力を調節して任意の吐出量を得ます。得たい流量と吐出量の線(H-Q)の交点からその時の揚程が、また軸動力の線(P)との交点から必要な動力が読みとれます。

- 「渦巻きポンプの性能線図の解説」

- 性能線図の横軸の0.5m3/minから上へ線を延ばし、H-Qの線との交点から左に線を延ばした縦軸の数値の読み20mがその量が得られる圧力(揚程)となる。X軸の0.5の線を更に上に延ばし、Pの線との交点から右に延ばしたときの読みである4kWが必要動力である。同様に1m3/minにするための揚程は15m、その時の必要動力は5kWとなる。

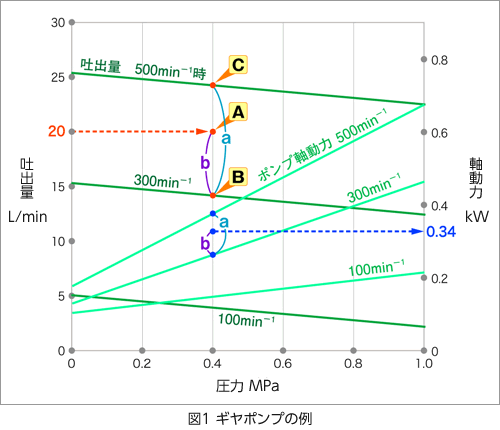

ギヤポンプ

ギヤポンプは容積式ポンプですので、圧力の変化による吐出量変化は少なく、吐出量を変更するには回転速度を調整する使い方が一般的です。仕様の回転速度は、吐出量と圧力から線を延ばし、その交点を読みとります。動力についても圧力と回転速度から読みとります。

- 「ギヤポンプの性能線図の解説」

- 仕様が吐出量20L/min、圧力0.4MPaとすると、横軸の0.4から上へ線を延ばし、縦軸の20から右へ線を引く。この交点Aの位置が回転速度を示している。横軸の0.4から上に延びる線と吐出量の300min-1、500min-1それぞれの交点間をB、Cとし、BC間の寸法をa、BA間の寸法をbとして2つの寸法を実測する。この時aは500-300=200min-1であるから、A点の回転速度はb/aの割合から410min-1と読みとることができる。軸動力についても、ポンプ軸動力の300min-1、500min-1の線との交点間を、b/aの割合とする点を線図上に決め、その点から右に線を延ばし、軸動力の目盛りを読むと0.34kWとなる。

2. ポンプ及び駆動機の選定

ポンプの選定

液の粘度などの性状や、定量性など求められる条件によって、最適なポンプの種類を選ぶ必要があります。これは既に講義を終えた「ポンプの種類」等の講義を参考にして選んでください。ポンプの種類が決まれば、要求される吐出量と圧力の仕様からポンプの大きさを選びます。

使用する種類のポンプの性能線図から、上記の要領で適切な大きさのポンプを選びます。なお液の性状によって選定の際に考慮することもありますが、多少余裕を持った選定をするよう心がけてください。

- 【参照ページ】

-

- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

駆動機の選定

選定したポンプに必要な動力は、上記の通り性能線図から知ることができます。この動力はポンプによる仕事分だけではなく、摩擦などによる損失分も含まれています。駆動機としては、ポンプを使用する回転範囲内で、上記の動力に対して適切な余裕が得られるものを選定してください。一般にターボ型ポンプでは2P、4Pなどの一定速モーターが、容積式ポンプではインバーターや機械式変速機などで回転速度を調節できるものが使用されます。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ターボ型、容積式など、ポンプの種類によって性能線図の見方が異なること。

- 各種ポンプの性能線図を見て、適切なポンプサイズの選定ができること。

- 同様に性能線図から必要な動力値を知って、駆動機の選定ができること。

3回シリーズでお届けした「ポンプ選定時に確認すべき事項」は今回の講義で終了です。ありがとうございました。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!