技術コラム 移送物の基礎知識クラス

移送物の基礎知識クラス

【C-2c】

流体って何?(流体と配管抵抗)

移送物の基礎知識クラスを受け持つ、ティーチャーシローです。

今回は「流体と配管抵抗」に関して説明していきたいと思います。

配管抵抗とは?

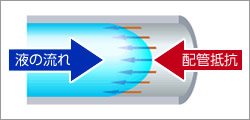

移送液が配管を流れるとき、配管の内壁と流体との間には、流れと反対向きの摩擦力が発生します。これを「管摩擦抵抗(管摩擦損失)」といい、これがいわゆる配管抵抗です。

ポンプと配管抵抗

ポンプは配管抵抗よりも強い力で押し出さなければ移送液が流れていきません。つまり、ポンプの主能力である「全圧力」は、配管抵抗よりも大きくないと移送液が末端からでてこない!トラブルに見舞われてしまいます。よって、ポンプの仕様決定にあたっては、配管抵抗の見積りがなくてはならないわけです。

流体と配管抵抗

前回の講義で流体にはニュートン流体と非ニュートン流体(擬塑性流体、ビンガム流体など)があるとご紹介しましたが、配管抵抗の計算は各流体ごとに計算式が存在します。よって、配管抵抗の計算には、以下の手順で行います。

- 粘度計測を行って、SDカーブより流動方程式を求める

- 各流体ごとの計算式に則り、配管抵抗を計算

流動方程式とはS:ずり応力、D:ずり速度との関係式。通常粘度計が算出してくれます。

擬塑性流体なら「S=Κ×Dn」 Κ:粘性係数、n:粘性指数

ビンガム流体なら「S=τy+ηb×D」τy:降伏値、ηb:塑性粘度

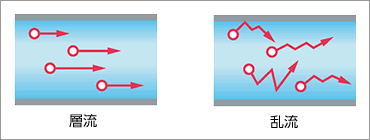

層流と乱流

書籍をみると配管抵抗の計算には「層流」と「乱流」で異なった式を使い分ける必要があります

層流

その名の通り流れの各層が整然と並んで一糸乱れずに流れている状態。

乱流

前には流れているもののミクロ的にみると各流体微粒子が前後左右に好き勝手に流れている状態。

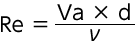

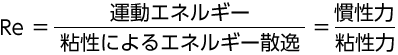

レイノルズ数

層流か?乱流か?この判別方法として一般的に使われる方法がレイノルズ数(Re)による判定です。レイノルズ数の値により次のように判定します。※文献により2300は異なる場合があります。

Re≦2300・・・層流

Re>2300・・・乱流

例えば、ニュートン流体でのレイノルズ数は次式で求めることができます。

Va:配管内の流速[m/s] d:配管直径[m] ν:動粘度[m2/s](=粘度÷密度)

この式の意味は次の通りです。

即ち、

水のように粘度が低く流速が早い流れ→レイノルズ数大⇒乱流になりやすい

ドロッとして粘度が高く流速が遅い流れ→レイノルズ数小⇒層流になりやすい

というわけです。

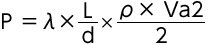

配管抵抗(ニュートン流体/層流)

配管抵抗:P[Pa]の計算式は次式で求めることができます。

λ:管摩擦係数 L:配管長さ[m] ρ:密度[kg/m3]

この式をみるとお分かり頂けると思いますが、配管抵抗が大きくなるのは

- 管摩擦係数が大きい

- 配管が長い(Lが大)

- 配管が細い(dが小)

- 密度が大きい(ρが大)

- 流速が大きい(Vaが大)

となり、特に流速は2乗に比例して配管抵抗を大きくします。即ち、配管抵抗が大きくて困った場合はこの逆をやれば良いわけです。

なお、管摩擦係数はニュートン流体/層流では次式で求められます。

粘度が大きくなればなるほど、λは大きくなることが分かります。

ポンプ・配管の設計・選定特には移送液、配管長さ、密度が事前に決まっていることが多いので、実際には配管直径:dを大きくしたり、小さくしたりして調整されることが多いようです。

配管抵抗(ニュートン流体/乱流、非ニュートン流体/層流・乱流)

乱流ではλの計算方法が異なり、擬塑性流体やビンガム流体ではレイノルズ数の算出方法がニュートン流体/層流と異なります。その詳細は非常に難しいのでここでは割愛します。ご興味のある方は、専門書などでご確認いただき、更に知識を深めていただければと思います。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ポンプの選定には配管抵抗の見積もりが必要

- 配管抵抗の計算には粘度計測などで流体の種類、流動方程式の把握が必要

- 配管抵抗の計算にはレイノルズ数により層流/乱流を判定する

- 配管抵抗の大きさは配管直径で調整されることが多い

今回で流体に関する説明を終わります。これまでの講義内容は多くの方に取って普段耳にすることのない用語ばかりで難しかったかもしれません。折に触れて何度か確認していただけると、少しずつ分かってくると思います。

次回は、「粉体」に関して詳しく説明いたします!!

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!