技術コラム IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

さまざまな産業において始まりつつある、IoT化、AI(人工知能)活用。

移送・搬送の現場への影響や技術トレンドについて、電子・機械系雑誌のジャーナリストであるエンライト代表:伊藤元昭氏がわかりやすく解説します。

第7回 ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

ビジネス系の雑誌や経済ニュースの中で、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という言葉をよく聞くようになりました。最近では、製造業やエネルギー、インフラ、交通・物流といった産業分野の多くの企業でも、積極的にDXに取り組み始めています(図1)

出典 Adobe Stock / metamorworks

単なるデジタル化とDXの違いとは

このDXという言葉。デジタルに、変形や変化を意味するトランスフォーメーションを合わせた新しい造語なのですが、そもそも何をデジタルで変える取り組みのことを指すのでしょうか。カタカナ言葉の分かりにくさも相まって、正確に理解している人は意外と少ないように思えます。「IoT(Internet of Things)や人工知能(AI)など流行りのITを使って、作業をデジタル化することではないか」と漠然と考えている人がほとんどではないでしょう。

こうした認識は、まったく外れているわけではありません。しかし、DXとは、これまで人間が行ってきた仕事をそのままデジタルツールの導入によって機械化することではありません。確かに仕事を機械化することで、作業の効率化や、人手不足を補うことができます。しかし、これだけでは仕事自体の進め方や価値は変わらず、DXとは呼ばないのです。

DXとは、デジタルツールの活用を前提にして、ビジネスの価値や仕事の進め方を再定義する取り組みを指します(図2)。経営者や現場で働く人の意識改革、さらには仕事の進め方を刷新することで、ビジネス価値や作業効率の最大化を図ることこそがDXの目的なのです。

出典 Adobe Stock / Ico Maker

産業革命から学ぶDXの意義と重要性

単なる仕事のデジタル化とは、既存の仕事をそのまま機械で代替すること。DXとは、機械の能力を活用して、人や企業の仕事の内容を最適化すること。こう考えれば両者の違いが分かりやすいと思います。では、なぜいま世界中の企業、特に製造業がDXに取り組んでいるのでしょうか。18世紀中頃から19世紀初頭にイギリスで起きた産業革命を振り返ると、その理由が分かってきます。

単なる仕事のデジタル化とは、既存の仕事をそのまま機械で代替すること。DXとは、機械の能力を活用して、人や企業の仕事の内容を最適化すること。こう考えれば両者の違いが分かりやすいと思います。では、なぜいま世界中の企業、特に製造業がDXに取り組んでいるのでしょうか。18世紀中頃から19世紀初頭にイギリスで起きた産業革命を振り返ると、その理由が分かってきます。

産業革命以前のイギリスの主要産業だった織物工業は、問屋制家内工業と呼ばれる仕組みで産業が成り立っていました。各家庭が問屋から紡績や織布の作業を請け負い、人手で製品を作る仕組みです。生産量は、従事する人の数とその技能で決まると言えます。そこに、布を織る際の作業効率を飛躍的に向上させる発明が相次いで生まれ、同時に蒸気機関など新しい動力源も出てきました。こうした新しい技術を上手に活用すれば、機械の進歩によって生産性は向上し、より多くの製品を生産し、産業規模を拡大させる可能性が出てきます。

ただし、問屋制家内工業の仕組みをそのまま維持したのでは、こうした目論見は絵に描いた餅になってしまいます。各家庭で高価な機織り機や蒸気機関など導入できないからです。つまり、いかに優れた発明でも、その特徴に併せて産業構造を変えない限り、革命と呼べるほどのインパクトは生じないということです。

出典 Adobe Stock / Erica Guilane-Nachez

では、産業革命はなぜ成就したのでしょうか。新たな発明の潜在能力を引き出すため、問屋が大資本を投下して蒸気機関で動く自動紡績機や自動織機を並べた工場を建設し、そこで大量生産できる環境を整えました(図3)。つまり、単なる仕事の分配者であった問屋が、大資本を背景にした織物メーカーへとビジネスモデルを変えたからこそ、産業革命は成功したのです。

新しいツールの潜在能力を引き出すためには、使い手側も変わらなければならない。この産業革命から得られる教訓は、そのまま現在のデジタル化の取り組みについても当てはまります。

属人的スキルや知見に頼りがちな日本の製造業

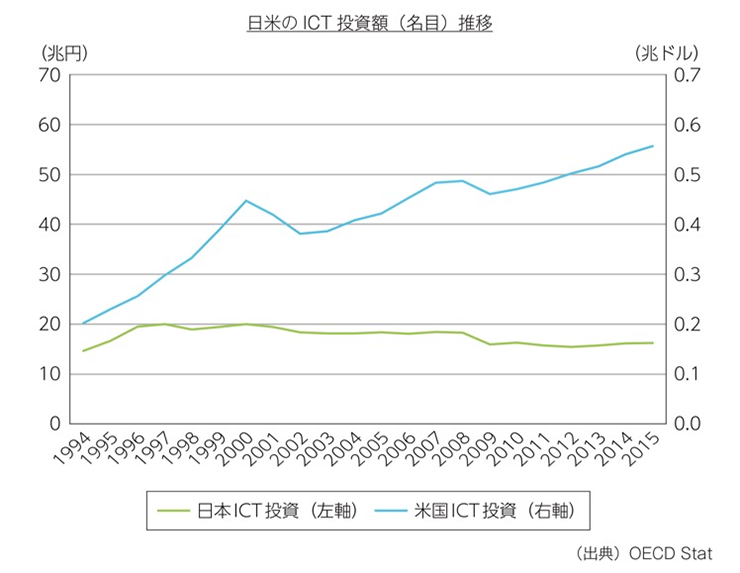

ところが近年の日本企業は、DXはおろか、その前段階である単なる仕事のデジタル化にも積極的とは言えませんでした。本連載の第2回「IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき」の中で、日本の1990年代以降の情報化投資の伸びは、世界の潮流に背を向けるように低調であり、それがそのまま国内総生産(GDP)の停滞につながっていることを紹介しました(図4)。

出典:総務省「情報通信白書 平成30年度版」

そして、日本経済が足踏みをして「失われた20年間」などと呼ばれている間に、中国は最新の情報システムや機械を導入して世界の工場となり、米国はあらゆる産業に多大な影響力を及ぼす力を持つGAFAのような巨大IT企業を生み出しました。両国とも日本とは比べ物にならないほどの経済成長を遂げています。

その間、ものづくり企業を含む日本企業は、なぜ情報化投資に積極的ではなかったのでしょうか。理由を端的に言えば、日本で働く人たち個人の能力と見識、属人的な技能が高く、その力を信じすぎたからと言えるのではないでしょう。

例えば、新しいコンセプトのファクトリーオートメーション(FA)システムを展示会などで見学して、「大仰なシステムを使っている割に、たいしたことはできないな」とガッカリした経験がある人は多いと思います。こうした感想が出る背景には、多くの場合、手作業で作る製品の方が高品質、目視検査した方が高精度、現場作業員同士で連携した方が円滑になる日本のものづくり現場が思い浮かんでいます。巨額の設備投資の掛かるFAを導入するより、現場の作業員の力を有効活用した方が、よほど効果的で効率的と考えてしまうのです。

だからといって、FAの導入に二の足を踏めば、ものづくりでの日本の強みをますます損ねてしまう可能性があります。なぜならば、デジタル技術の一種であるFAは指数関数的なペースで進化し、それをいち早く使い始めた企業にはその潜在能力を引き出す利用技術やノウハウが蓄積されていくからです。失われた20年間は、優れた日本の現場力の刷新に躊躇していた20年間だと言えるかもしれません。ただし、少子高齢化社会の到来を目前にした現在になって、属人的な能力と見識、技能に頼るものづくりの体制を、いよいよ見直さざるを得なくなってきています。

都市封鎖の武漢市で半導体工場だけが正常稼働

2020年に入り、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生し、世界中の人々の生活と仕事のあり方が一変しました。会社のオフィスには行かずに、リモートワークで働いている人も多いと思います。こうしたリモートワーク、言い換えれば仕事のDXは、製造業の分野にも広がっています。

コロナ禍での製造業のDXの効果を端的に示す例があります。中国武漢市では、新型コロナウイルス流行のピーク時には厳格な都市封鎖によって、経済活動がストップしました。しかし、あまり知られていないことですが、実は同市にある半導体メモリー工場はストップせずに動いていました。

これには二つの理由があります。一つは、半導体は戦略物資と判断した中国政府が、事業継続を認めたこと。もう一つは、半導体の製造工程ではDXが進んでおり、最小限の人員でラインを正常稼働できる体制が整っていたからです(図5)。クリーン度の高い環境で生産される半導体は、ともすれば汚染源になりかねない作業員を現場に入れなくても、リモート環境でラインを管理・制御できるようにしていたのです。これが、コロナ禍では功を奏しました。

出典 東芝のプレスリリース

コロナ禍で加速する日本のDX

コロナ禍の中で、世界に誇る日本の機械産業も岐路に立たされています。

日本の機械メーカーの中には、海外顧客に製品を提供する際に現地へエンジニアが同行し、確実に動く状態にして納入する手厚い技術サポートを強みにしている企業が少なくありません。これまでは、こうしたサポート体制が顧客にも喜ばれていましたが、コロナ禍で「現場に来てほしくない」と言われるようになってしまったのです。

日本の機械メーカーの中には、海外顧客に製品を提供する際に現地へエンジニアが同行し、確実に動く状態にして納入する手厚い技術サポートを強みにしている企業が少なくありません。これまでは、こうしたサポート体制が顧客にも喜ばれていましたが、コロナ禍で「現場に来てほしくない」と言われるようになってしまったのです。

一方、海外メーカーの製品には、元々、現場での各種設定やトラブル対処にリモートで対処することを前提とした仕掛けをあらかじめ組み込まれているものがありました(図6)。従来のようにエンジニアが直接訪問することなく、顧客が技術サポートを受けることができるこのシステムはまさにDXです。それが現状のコロナ禍で大いに活用され、非常事態に強い海外メーカーの評価が高まっています。

これに対し、日本の機械メーカーの対応も迅速で、オンライン会議システムを活用して現地に納めた製品を確認する「リモート立ち会い」を始める企業も出てきています。

出典 Adobe Stock / snapfoto105

失われた20年間を取り戻すため、少子高齢化に対応するため、そしてコロナ禍で変化した価値観に対処するため、これから日本の製造業ではDXへの取り組みが急加速していくことでしょう。しかし、海外に比べて取り組みが遅れたことを悲観する必要はありません。これまで培った属人的な能力、知見は、効果的なDXを実践する上で確実に力になるからです。また、DXが進んでいないことは、逆に言えばDXによる伸びしろが大きいことを意味します。次回は、効果的なDXを実践していくためのシナリオと手法について解説したいと思います。

まとめ

DXとは、単に既存の仕事をデジタル化するということではなく、機械の能力を活用して、人や企業の仕事の内容を最適化することです。DXを実現するためには、かつてイギリスで起きた産業革命のように、使い手側が変わり、積極的に取り入れる必要があります。

2020年10月公開

- PROFILE

伊藤 元昭氏

伊藤 元昭氏

株式会社 エンライト 代表- 技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!