技術コラム 移送物の基礎知識クラス

移送物の基礎知識クラス

【C-4】

脱水ケーキ

移送物の基礎知識クラスを受け持つ、ティーチャーシローです。

今回は、下水処理場などの汚泥処理の中で、汚泥を脱水(水分と固形分を分離)した後に残る「脱水ケーキ」について解説します。

脱水ケーキは、汚泥を脱水した後でも、含水率(水分)はおよそ65~85%ありますが、食品の味噌のように極めて流動性の乏しい流体です。脱水ケーキは下水処理場の他、し尿処理場、農業集落排水処理施設、ごみ処理施設、一般工場の排水設備からも排出され、主に焼却ののち廃棄物として埋立処分される他、セメント原料や肥料などにリサイクルされる場合もあります。

上記の工程の中で、脱水ケーキを配管移送したり、焼却炉・乾燥炉・セメントキルン等へ定量供給する用途があり、多くのポンプが活躍しています。

脱水ケーキの種類

脱水ケーキには発生元、成分や処理方法により以下のような種類があります。

- 下水系

- 一般下水(混合生汚泥)

- 消化汚泥

- OD(オキシデーションディッチ)法処理

- その他

- し尿

- 農業集落排水

- ごみ処理系

- 雑排水系

- 洗煙排水系

- その他

- 一般工場

- 有機系(食品)

- 無機系

上記の分類は弊社独自のものです。

脱水ケーキの特徴

脱水ケーキはその種類により見た目(色、形)、臭い、流動性は千差万別ですが、通常含水率が低くなるほど、流動性が乏しくなる性質があります。主な脱水ケーキの成分を下表(弊社経験値)に示しますが、脱水ケーキの含水率だけでなく、その種類の把握も重要です。

| 脱水ケーキの種類 | 含水率[%] | 有機分[%] | 無機分[%] | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 一般下水 | 65~85 | 70~90 | 10~30 | 砂分・繊維を含む |

| し尿 | 80~85 | 70~90 | 10~30 | 繊維を含む |

| 食品工場(有機系) | 80~90 | 80~90 | 10~20 | |

| 一般工場(無機系) | 40~80 | ほぼ0 | ほぼ100 |

その他、繊維分を多く含む汚泥の場合、脱水機の脱水性能が著しく向上するため、脱水ケーキの含水率が低下し流動性が極めて乏しくなるなどの特徴があります。

脱水ケーキの流動性

脱水ケーキを配管移送するには、当講座の「【C-2a~c】流体って何?の通り、流体の流動特性の把握が必要です。しかしながら、流動性の乏しい脱水ケーキでは市販の粘度計で流動特性を計測することが困難なため、その計測には実際の脱水ケーキ圧送設備(ポンプ、配管類、計測器具)を用意して測定しなければなりません。

ちなみに弊社経験では、脱水ケーキは非ニュートン流体の中の擬塑性流体もしくはビンガム流体と見なしています。また、手で何度も握ると軟らかくなり、放置すると元に戻る性質も併せ持っているため、チクソトロピー性流体と言うこともできます。

脱水ケーキとポンプ

市販のプリンのように、容器に入った脱水ケーキをひっくり返して容器を取り去っても、脱水ケーキはそのままの形状を保って自立し、水のように流れ出ません。

このように流動性が乏しい流体をポンプだけで移送しようとすると、まず「吸い込みができない」という問題に当たります。

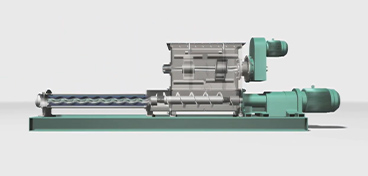

脱水ケーキをポンプに吸い込ませるためには、外部からの動力によって強制的に流動させ、「吸い込む」でなく「押し込んで」やる必要があります。そのため、弊社の脱水ケーキ圧送装置ではフィーダー等の付帯機器や、ポンプ内部にスクリューを付属しています。

脱水ケーキと配管抵抗

フィーダーやスクリューで脱水ケーキを押し込んでやっても、今度はポンプから吐出するときに発生する大きな「配管抵抗」に悩まされます。

脱水ケーキは流動性が乏しい「超高粘性流体」のため、配管内壁との間に大きな摩擦抵抗が発生します。この抵抗に打ち勝って移送するには、ポンプに高い吐出圧力を、配管にはできるだけ配管抵抗が小さくなるような対策が求められます。

配管抵抗を小さくするには、

- 配管全長を短くする、

- 配管直径を大きくする、

- 滑剤を注入する、

などの対策があります。

適正なポンプ吐出圧力、配管口径の選定には脱水ケーキの流動特性の把握が重要な鍵となります。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

-

脱水ケーキは含水率の他、種類も流動性を決める重要な要素である。

- 脱水ケーキは市販の粘度計では測定が困難。

- 脱水ケーキをポンプに押し込むためにはフィーダーやスクリューなどが必要

- 脱水ケーキの配管抵抗は非常に大きいため、適正なポンプ吐出圧力、配管口径の選定には脱水ケーキの流動特性の把握が必要

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!