技術コラム IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

さまざまな産業において始まりつつある、IoT化、AI(人工知能)活用。

移送・搬送の現場への影響や技術トレンドについて、電子・機械系雑誌のジャーナリストであるエンライト代表:伊藤元昭氏がわかりやすく解説します。

第21回

生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

「生成AI」と呼ばれる、文書や画像・動画などを自動生成するAIの利用が広がり、生活や仕事の進め方が激変しつつあります(図1)。データの分析(パターン認識や分類、予測)を得意とする従来型AIと異なり、文書・画像・イラスト・音楽などの新たな創作物を創出できる点が、生成AIの大きな特徴です。既に、ビジネスや生活の中で、生成AIを活用している人も多いことでしょう。

生成AIの活用シーンは、製造業の業務の中でも多くあります。今回は、生成AIによる製品の自動設計技術「ジェネレーティブデザイン」と、生成AIを生産技術開発や新素材開発に活用した事例などをご紹介します。

ジェネレーティブデザインとは

求める工業製品の仕様や特徴を言葉で伝えるだけで、コンピュータが望みどおりの製品を自動設計してくれる。そんな夢のような話が生成AIの活用によって実現しつつあります。例えば、「私の体型に合った、軽量で、座り心地のよいイスが欲しい。重量は1kg以下、素材はアルミニウムで、3Dプリンターで製造可能でなければならない」と、AIに設計の目的と制約条件を伝えるとします。すると生成AIが物理法則や工学的な制限を考慮しながら、与えられた条件をすべて満たす設計案を、何千、何百万という膨大な数で、自動的に生成・探査し、その中から最適な方法を選択することができます。このような機械設計の自動化技術は、「ジェネレーティブデザイン」と呼ばれています。

実際の活用例として、デザイナーのフィリップ・スタルクが、デザイン会社のカルテル(Kartell)、アメリカのオートデスク(Autodesk, Inc.)と共同で発表した「AIチェア」があります。著名なデザイナーの設計を学習したAIが、椅子の座り心地や、素材、強度などまで計算し設計しています。

生成AIが熟練設計者・開発者を凌駕する理由

ジェネレーティブデザインの驚くべき点は、経験豊富な設計者よりも高性能な設計案を提示できる可能性があることです。将棋のプロ棋士がAIに勝てなくなっているのと同じことが、製品設計の領域でも見られるようになってきているのです。

ジェネレーティブデザインの驚くべき点は、経験豊富な設計者よりも高性能な設計案を提示できる可能性があることです。将棋のプロ棋士がAIに勝てなくなっているのと同じことが、製品設計の領域でも見られるようになってきているのです。

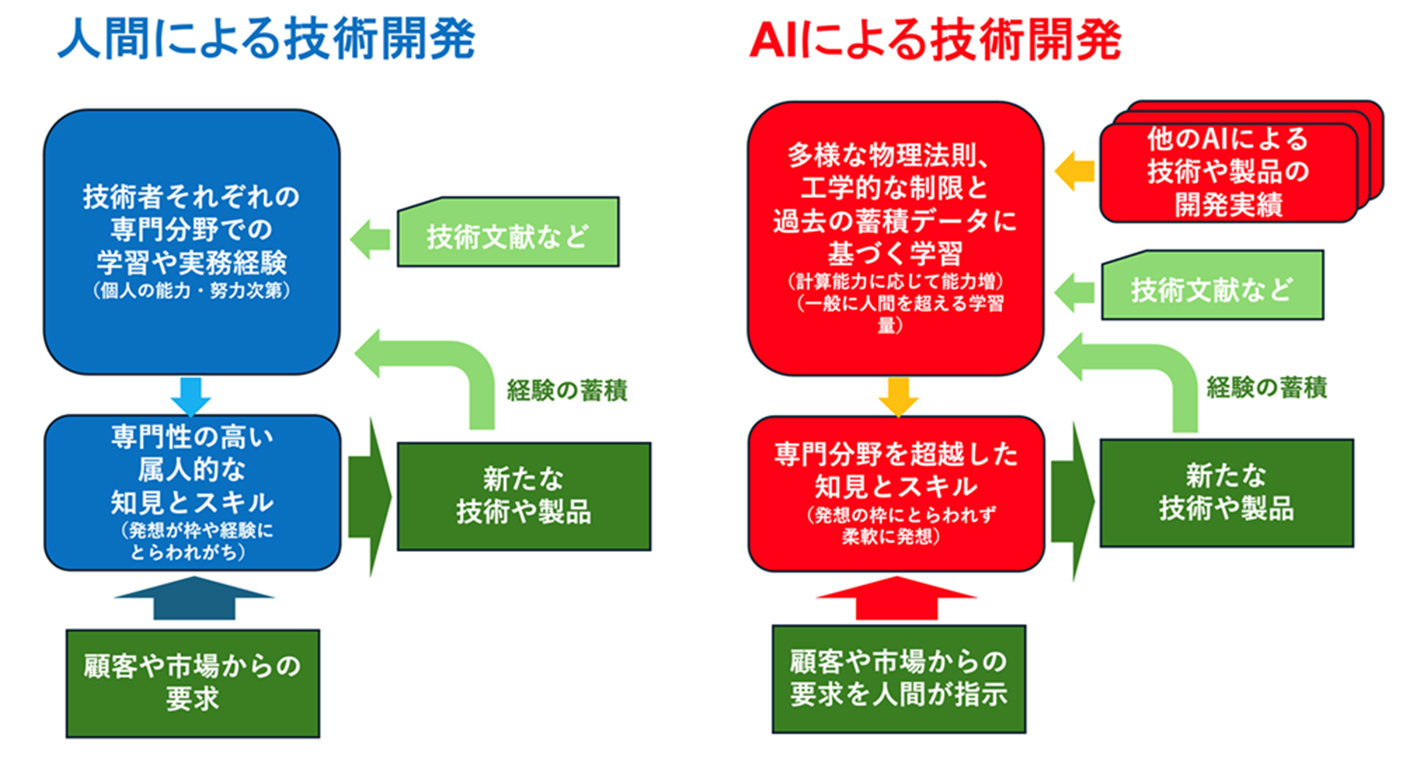

一般に、人間の設計者は、培ってきた知見・スキルを駆使して設計案を考え出しますが、こうした作業の進め方には弱点があります。これまでの経験や業界の常識にとらわれて、発想の枠を越えるようなアイデアが生まれにくいことです(図2)。

培ってきた知見・スキルに基づいて設計作業を進める点では生成AIも同様です。ただし、生成AIは、一人の人間では取得しきれないほど膨大な知識とスキルを学習して設計案や開発案を創出することができます。最も合理的な方法を、人間よりも広い視野・深い思考で探求し、導き出すのです。

生成AIのこうした特徴に注目して、例えばトヨタ自動車株式会社により設立された研究所「トヨタ・リサーチ・インスティテュート(TRI)」では、空力性能やシャシー寸法といった複雑な工学的要件を生成AIに入力し、デザインの初期構想の創出に役立てる研究を進めています。

自動車業界は、設計・開発への生成AI活用に積極的な業界の一つです。また、航空宇宙分野では、極限環境での信頼性が求められる、ロケットや人工衛星、航空機の部品設計へのジェネレーティブデザインの適用が既に欠かせなくなってきています。

近年では、さらに、電気・電子回路の設計や、産業機器・ロボットの制御条件やコードの記述、情報処理システムが機能するためのプログラミングにまで、生成AIの活用が進められています。これらの設計やエンジニアリングでは、これまでもハードウェア記述言語やラダー言語、C言語などを使った開発が行われていました。生成AIは、日本語や英語などを翻訳する能力を持っていますが、日本語を英語に翻訳するのも、日本語をC言語に翻訳するのも同じことなのです。

生産技術や新素材の開発にも活用が拡大

生成AIは、ロボットのモーション制御や、新物質の分子・結晶構造の創出まで行える能力を活かし、生産技術の開発や新素材開発などへの活用も進められています。

生成AIは、ロボットのモーション制御や、新物質の分子・結晶構造の創出まで行える能力を活かし、生産技術の開発や新素材開発などへの活用も進められています。

生産技術開発での一例として、生産ラインで不良品を見つけ出す自動検査装置での適用例を挙げます。不良品を見つけ出すためには、検査用AIの学習に「不良品のデータ」が不可欠です。そこで、賢いAIを育成するために、ドイツの自動車部品メーカーとして有名なボッシュ(Robert Bosch GmbH)は、数少ない実際の不良品データから、生成AIを用いて極めてリアルな「偽の不良品画像」を大量に生成しました。これによって、これまで見たことのないような多様なパターンの不良を事前に学習することが可能となり、検知精度が飛躍的に向上しました。

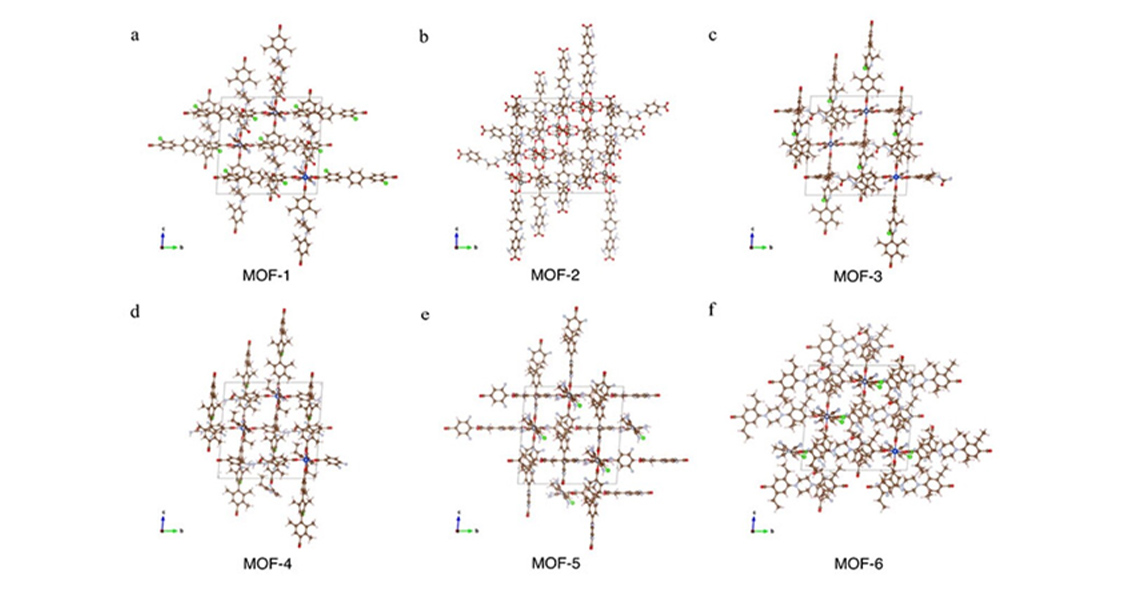

また、新素材開発に適用した事例として、アメリカ合衆国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所とイリノイ大学は共同で、生成AIを活用した研究結果を発表しました。わずか5時間で、CO2吸収性能の高い新素材の分子構造の候補を12万種類も生成できたとする成果を報告しています(図3)。さらに、生成された候補をAIやシミュレーションで絞り込み、合成手法まで開発して、その効果を実証できるようになってきています。同様の手法は、金属やセラミックス、高分子などの材料や医薬品の領域でも広がりつつあります。

出所:Hyun Park, Xiaoli Yan, et al. , ‘A generative artificial intelligence framework based on a molecular diffusion model for the design of metal-organic frameworks for carbon capture’

激変する製造業で働く人の役割

AIの進化は止まる気配がないどころか加速しています。AIを活用して、新たなAI技術を開発するようになったからです。

より進化したAIの活用によって、製造業の工場は、製品を生産するだけでなく、自らのオペレーションや生み出す製品そのものを、絶えず学習し、実験し、改良し続ける「自己進化する工場」へと進化していくと見られています。このような未来において、人間の役割はどのように変わっていくのでしょうか。AIに対してどのような目標を設定するのか、どのような倫理的制約を課すのか、といった、高次の戦略的意思決定や価値判断が求められているように思われます。

AIを活用して生み出される製品が、より高付加価値で、安価・短納期になる可能性を考えれば、AI活用に背を向けて現状維持を望むことは難しそうです。顧客の要求、競合に対する優位性、株主の意向に沿うためには、必然的にAI活用を推し進める必要性が出てくることでしょう。製造業のリーダーたちは、次の四半世紀を見据えて、AIを活用したビジネス革新の波にどう向き合うべきか真剣に考え始める必要がありそうです。

まとめ

製造業の業務においても、生成AIの利用が広がっています。製品の自動設計技術「ジェネレーティブデザイン」や、生産技術開発・新素材開発への活用は、すでに実用段階に入り、具体的な成果を上げています。製造業の工場は、もうAI活用に目を背けることはできそうもありません。

2025年11月公開

- PROFILE

伊藤 元昭氏

伊藤 元昭氏

株式会社 エンライト 代表- 技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。

NEXT

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!