技術コラム IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

さまざまな産業において始まりつつある、IoT化、AI(人工知能)活用。

移送・搬送の現場への影響や技術トレンドについて、電子・機械系雑誌のジャーナリストであるエンライト代表:伊藤元昭氏がわかりやすく解説します。

第16回

リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

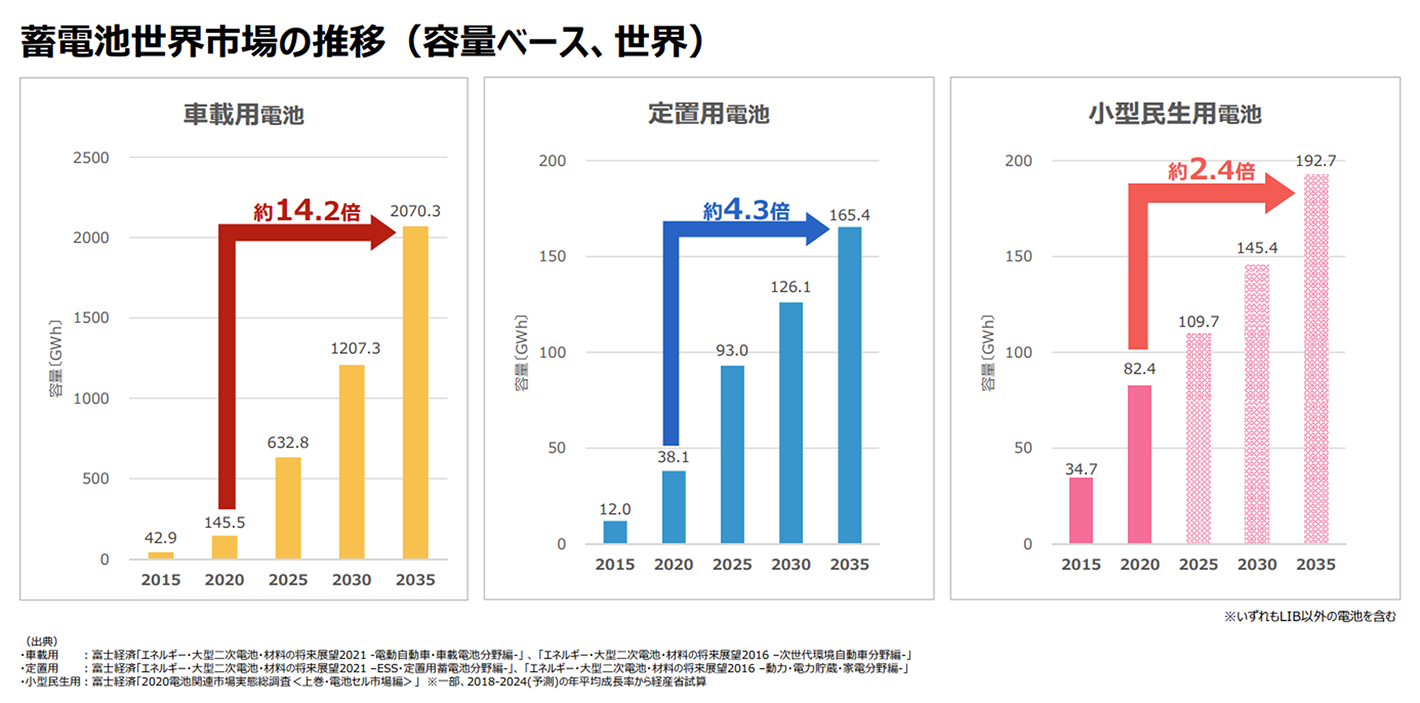

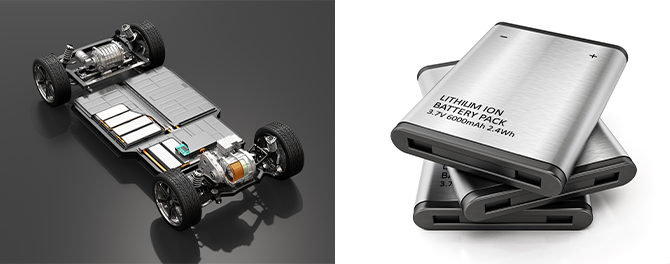

あらゆる産業でIoT/AIが活用されるようになり、場所を選ばず、高度な情報通信処理を実行できる機器が必要不可欠になりました。こうした中、頻繁に交換や充電をしなくても必要な電力を供給できる、高性能な電池技術が求められています。加えて、発電量が不安定な再生可能エネルギーの有効活用や、脱炭素化を後押しする電気自動車(EV)のように、電池技術の登場が普及を左右する新たなアプリケーションも増えてきています。(図1)

今回は、あらゆる産業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)の実践を後押しする最新の電池技術の開発動向について、充放電の繰り返しが可能な二次電池を中心に解説します。

あらゆる産業で電池技術の進歩が渇望されている

電気・電子機器を使用するには電源が必要ですが、動き回る機器や、電源線を簡単に引くことができない場所で使用する際には、電源線の不要な給電方法が必要になります。こうしたケースで利用されるのが「電池」です。代表的な用途例はスマートフォンやEVですが、それだけではありません。 工場や社会インフラでIoT/AIを活用する場合には、電源線を引きにくい場所にこそ価値ある情報が眠っているケースが多くあります。電池は、IoTデバイスなどの電源としても、必要不可欠な技術になっています。

工場や社会インフラでIoT/AIを活用する場合には、電源線を引きにくい場所にこそ価値ある情報が眠っているケースが多くあります。電池は、IoTデバイスなどの電源としても、必要不可欠な技術になっています。

実は、電池以外にも、電源線が不要で機器の置き場所や動きを阻害しない給電手段はあります。光や振動などを電力に変換して現場で必要な電力を発電する「エネルギー・ハーベスティング」と呼ぶ技術や、無線で電力を供給する「無線給電」と呼ぶ技術がそれに該当します。しかし、得られる電力が小さかったり、損失が大きく無駄が多かったりして、利用シーンが限定されているのが現状です。

現在、最も多様な機器に応用され、今もなお、需要が継続的に増大している電池が、リチウムイオン二次電池です。数ある電池の中でリチウムイオン二次電池の需要が増大している理由は、バッテリーの持久力を示す指標である「エネルギー密度(単位はWh/kgまたはWh/l)」と、充放電時の瞬発力を示す指標である「パワー密度(単位はW/kgまたはW/l)」の両面で、他に代わるものがないほど高性能だからです。しかも、充放電を繰り返しても劣化しにくい、継ぎ足し充電が可能といった使い勝手の良さも備えています。このため、スマートフォンのような携帯機器やIoT端末に搭載する小型民生機器用、電気自動車(EV)に搭載する車載用、大型蓄電システムなどに利用する定置用と、小さな機器から大きな設備まで多様な電源として欠かせない存在となっています。(図2)

2019年、リチウムイオン二次電池を発明した功績で、旭化成株式会社名誉フェローの吉野彰氏ら3人にノーベル化学賞が贈られました。ノーベル賞は自然科学分野で最高の権威を持つ賞ですが、身近な工業製品の発明が対象になる例は、2014年のノーベル物理学賞をとった青色発光ダイオードの発明など、わずかしかありません。リチウムイオン二次電池の発明が社会に与えるインパクトが、いかに大きかったかがわかります。

誰もが望む電池性能の向上、でも進化が遅いのはなぜ

蓄電デバイスとして極めて優秀なリチウムイオン二次電池ですが、欠点がないわけではありません。応用分野を拡大する上で最大の課題となっているのが、安全性です。

現状のリチウムイオン二次電池は、衝撃による破損によって、発火・爆発を起こす可能性が残っています。これは、電池の材料に発火しやすい揮発性の液体有機溶媒を使っているからです。発火・爆発は、典型的には、次のようなプロセスを経て起こります。まず、正常時には分離されていた電池中の正極と負極が、衝撃によって直接触れ、瞬間的に大電流が流れ短絡現象(ショート)が起き、発火します。これが、電解質を溶かしている有機溶媒に引火し、密閉した容器の中で急膨張して爆発します。

安全性だけでなく、性能面においても、リチウムイオン二次電池を上回る新型電池の登場に期待する声は根強くあります。例えば、スマートフォンには、小型でありながら大容量のリチウムイオン二次電池が搭載されていますが、多くの人が毎日充電しないと安心して使えないほどの電力を消費します。1度の充電で1週間使用できるようになれば、かなり使い勝手がよくなることでしょう。また、EVの充電には、どんなに短くても30分以上の時間がかかります。現在のガソリン車の給油時間と比較するとかなり長いといえます。もちろん、家庭で充電できるため、充電ステーションを利用する頻度がそもそも低いという違いはありますが、それでも遠方への外出時を考えると充電時間をもっと短くしたいところです。IoTデバイスの場合はもともと消費電力が少ないですが、電池の性能が向上すれば、設置可能なエリアが広がるのはもちろん、端末により多くの機能を持たせることもできるかもしれません。

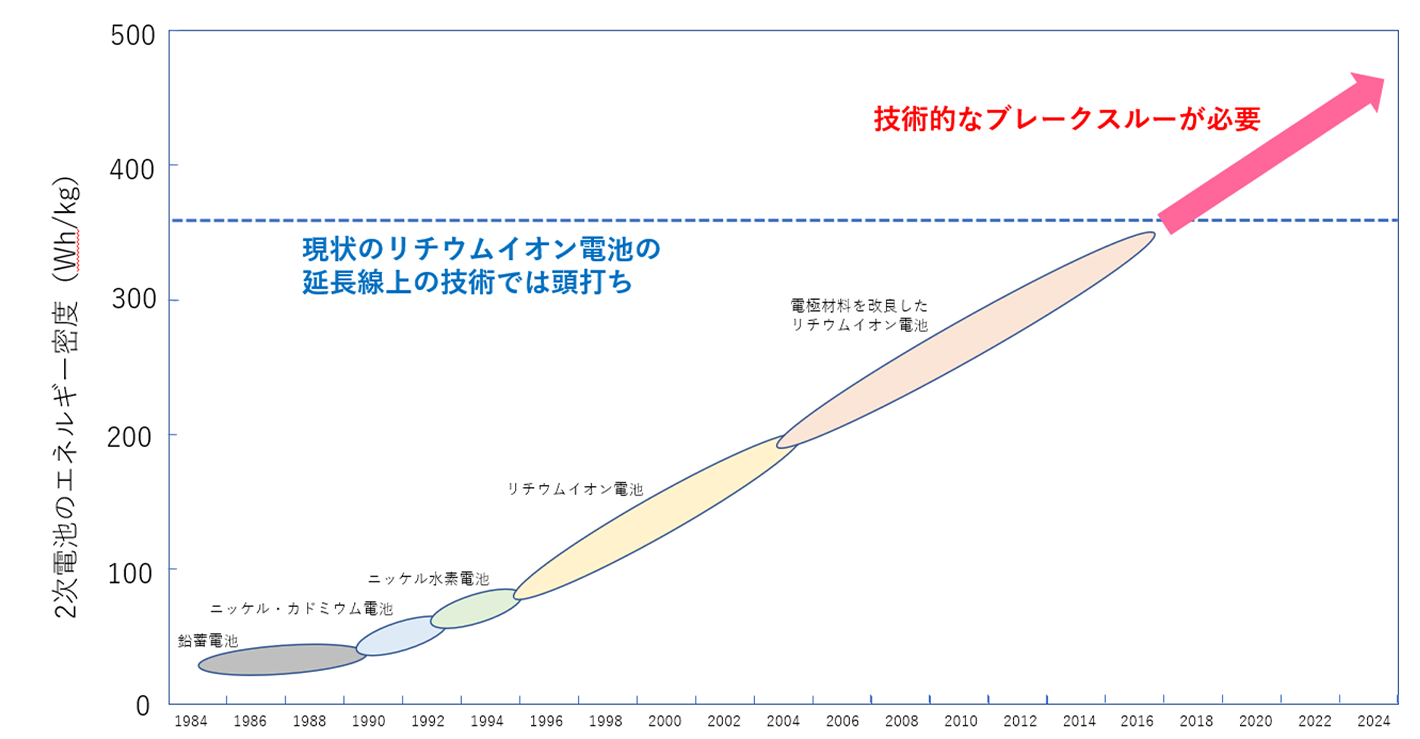

現状のリチウムイオン二次電池は、考え得る安全対策は投入済みであり、性能の伸びしろがそれほどないところまで進化しています(図3)。より安全で高性能な電池を実現するためには、電池構造の刷新から構成材料の変更まで、電池を再発明するかのような技術開発によるブレークスルーが必要になってきます。

パソコンやスマートフォンなどの電子機器は、年々、目覚ましい進化を遂げています。これは、内部で演算処理を実行する半導体チップの集積密度が、2年ごとに約2倍と指数関数的な進歩を遂げているからです。これに対し、同じ大きさの電池に蓄積できる電力は、2倍に増やすのに10年~15年を要しており、進歩のペースがずっと遅いのです。

電池の性能向上のペースが遅いのには理由があります。ざっくりと言えば、電池の容量を決めるエネルギー密度は、正極と負極に用いる材料の選択と組み合わせで決まります。そして、充放電の速さを決めるパワー密度は、電解質の種類と正極と負極の物性で決まります。つまり、正極・負極・電解質の材料開発こそが重要なのですが、これには極めて長い時間がかかります。材料開発は一般的に、膨大な作成条件や物質の組み合わせの中から総当たり的に試行錯誤し、優れた新材料を見つけ出す作業が不可欠なため、開発が長期化する傾向があります。効率化しようにも開発者の勘と経験、センスに頼るしかなく、計画通りに開発が進まないこともよくありました。

AIやデータサイエンスの活用で、電池材料の開発を加速

ただし、電池材料の開発においては、こうした状況が大きく変わってきました。画期的な電池技術が多数登場し、性能向上のペースが加速する傾向が見られます。

電池材料の開発が加速している理由の1つに、市場が急拡大することが確実視される中で、研究開発投資が積み増しされたことがあります。開発スピードが資金の増大で加速するのはどのような分野も同様です。加えて、AIやデータサイエンス、ロボティクスなどを活用する「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」と呼ばれる研究開発の手法が発達し、電池材料の開発に適用されるようになった点も理由として挙げられます。

MIとは、勘や経験、センスなど属人的スキルに頼らず、データに基づいて、最新の情報処理技術やデータサイエンスを活用して効果的かつ効率的に新材料を開発する技術のことです。

コンピューター上にビッグデータとして蓄積した膨大な実験データに基づいて研究開発の指針を策定します。そして、コンピューターの計算能力と、既成概念に囚われない客観性をもって、情報の整理・絞り込み・傾向の抽出を行い、新材料の組成や製法を逆算的に見つけ出します。MIを活用することによって、求める機能・性能を持つ新材料を狙い撃ちし、短期間で研究開発できるようになります。その結果、従来なら思ってもみなかったような組成・構造で、優れた特性を持つ新材料が続々と開発されるようになりました。

実用化間近の革新的技術、全固体電池と半固体電池

大容量・高出力であるリチウムイオン二次電池(全固体電池もリチウムイオン二次電池の一種ですが、この記事では液体電解質を利用するものを単にリチウムイオン二次電池と呼ぶことにします)のメリットを維持しながら、従来の欠点だった安全性や耐環境性を高める「全固体電池」と呼ぶ新型電池に注目が集まっています。EV用電池の分野で、トヨタ自動車株式会社が2020年代前半に、日産自動車株式会社は2028年までに実用化すると発表したことで、安全性を高める技術として特に期待されています。

大容量・高出力であるリチウムイオン二次電池(全固体電池もリチウムイオン二次電池の一種ですが、この記事では液体電解質を利用するものを単にリチウムイオン二次電池と呼ぶことにします)のメリットを維持しながら、従来の欠点だった安全性や耐環境性を高める「全固体電池」と呼ぶ新型電池に注目が集まっています。EV用電池の分野で、トヨタ自動車株式会社が2020年代前半に、日産自動車株式会社は2028年までに実用化すると発表したことで、安全性を高める技術として特に期待されています。

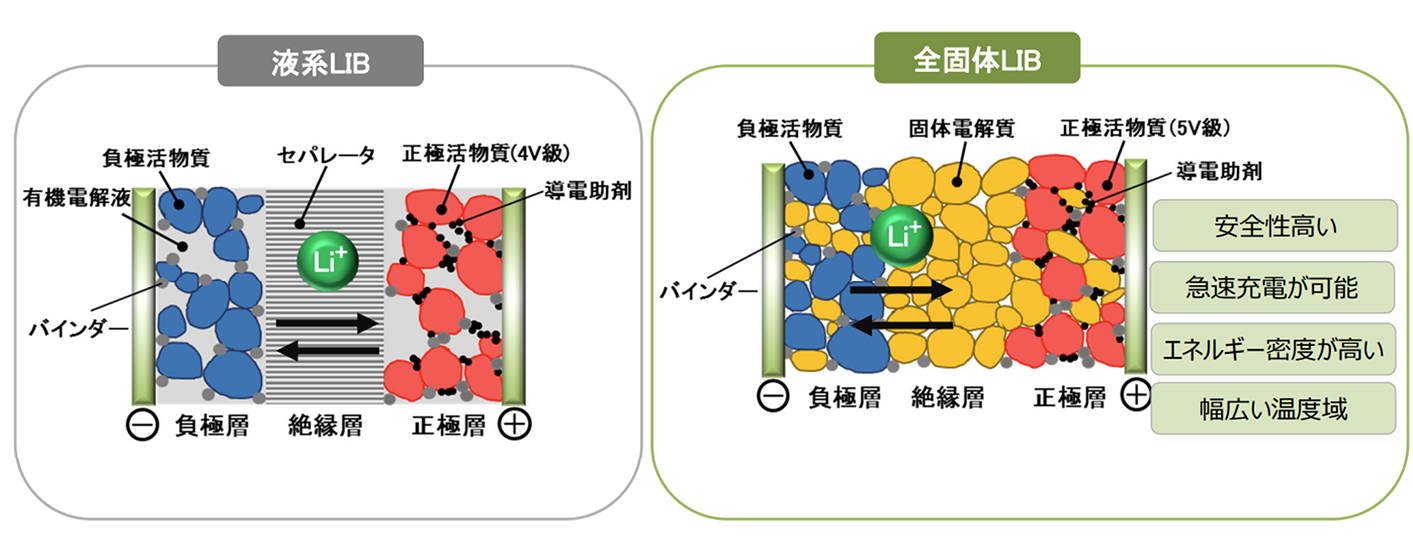

全固体電池では、可燃性の電解質に代えて、固体でありながらイオンの動きを妨げない材料を電解質として利用することで安全性を高めます。不燃性の材料を使えば発火・爆発する可能性はなくなり、固体材料で正負両電極の位置を固定して隔てればショートする可能性も低減できます(図4)。こうした高い安全性を利用して、「ESS(電力貯蔵システム)」や「ドローン」「空飛ぶクルマ」といった飛行体、さらには工場など過酷な環境で利用するIoTデバイスなどへの搭載に期待されています。

全固体電池のメリットは安全性の向上だけではありません。まず、電極や固体電解質を薄くミルフィーユのように重ねることで、さらなる小型化や大容量化が可能になります。また、電極材料を自在に変えやすい点も見逃せません。液体電解質を利用する従来型のリチウムイオン二次電池では、電極との間で化学的な相性があり、優れた電極と優れた電解質を自由に組み合せることができませんでした。ただし、全固体電池なら可能です。これらの特徴を生かせば、大容量化や大出力化、高速充電への対応がさらに進む可能性があります。

また、全固体電池では、液体電解質を密封する容器が不要になるため、電池自体の形状が自由になります。コイン形や円筒形の電池だけでなく、さまざまな形の電池を作ることが可能であり、電子回路の隙間に電池を埋め込んだり、デザイン性の高い機器に搭載したりすることもできそうです。

全固体電池用の新材料開発は、MIの適用が最も積極的に行われている分野だと言えます。そもそもMIという材料開発手法自体が、2012年に、マサチューセッツ工科大学(MIT)と韓国のサムスン電子株式会社が全固体電池向けの高性能な固体電解質の開発に適用したことで注目されるようになったという経緯があります。日本企業が従来開発手法で5年間掛けて進めていた新材料開発を、約1年という短期間で、しかも一切実験をせずに開発したことで、関係研究機関に大きなショックが広がりました。

ただし現在では、日本でもMIを活用した電池材料の開発が盛んに行われるようになっています。国立研究法人物質・材料研究機構(NIMS)が中心となって、MIで全固体電池用材料を開発する際のデータを企業間で共有する「マテリアルズオープンプラットフォーム(MOP)」という仕組みを整備しています。MIでは、データサイエンスで解析するデータの量と質が、成果を決める傾向がありますが、日本の研究機関や企業はこの点で海外に比べて優位に立っています。しかも、組織の枠を超えてデータを共有することで、その優位性をさらに高める戦略を実践しています。

次回は、実用化間近の革新的技術、全固体電池と半固体電池や、その他の最新の電池技術について解説します。

まとめ

蓄電デバイスとして極めて優秀なリチウムイオン二次電池ですが、欠点がないわけではありません。現在、安全性の向上や大容量化、高速充電などに対応する新型電池の開発に期待が寄せられています。重要なのは材料開発で、AIやデータサイエンスなどを活用する「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」の手法が注目されています。

2023年4月公開

- PROFILE

伊藤 元昭氏

伊藤 元昭氏

株式会社 エンライト 代表- 技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!