技術コラム ポンプの周辺知識クラス

ポンプの周辺知識クラス

【B-2f】

駆動機(番外編:周波数)

ポンプの周辺知識のクラスを受け持つ、ティーチャーサンコンです。

今回は駆動機の講義の番外編として、周波数に関してご説明します。

商用電源の周波数は、何故50Hzと60Hzになったか?

周波数が現在のようになったのは、電気がどのように利用され発展してきたのかということに深いつながりがあります。電気の供給をめぐっては、発明王エジソンも巻き込んだ、有名な交直送電論争というものがありました。送電を交流でやるのか直流でやるのかというもので、ちなみにエジソンは直流派でしたが、送電コスト等の問題から交流に軍配があがりました。

交流が使われ始めた初期(1880年頃)には色々な周波数が使われ、高い方は133Hzから低い方は25Hzまで8種類程度ありました。電灯だけなら、ちらつきを減らす為、出来るだけ高いほうが良いので133Hzが使われていたのですが、誘導電動機や変圧器が実用化されてくると高い周波数では製作が困難になってきました。また、遠方に送電するには周波数が出来るだけ低い方がロスが少なく有利だったので送電に関しては25Hzが使われてきました。

その頃、アメリカでは発電機に高速タービンが実用化され、その周波数が60Hzであったことから、中間的な60Hzが主流となりました。

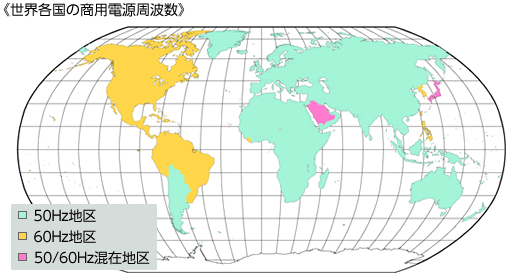

一方、ヨーロッパでは、イギリスは各地によって周波数がバラバラで混沌としていましたが、ドイツがいち早く50Hzを基準の周波数と決めました。ドイツでは比較的低速の発電機が多く使用されており、133Hzへの対応が困難であったこと、又25Hzなどの低い周波数に対応する回転変流機も未だ広く普及していなかったことから、基準の周波数を決めやすかったようです。その後にイギリスでも50Hzが基準と決められました。こうした経緯を経て現在では、ヨーロッパを中心としてアフリカ、アジアは主に50Hzが使われ、アメリカ、カナダ、メキシコなどでは60Hzが使われています。

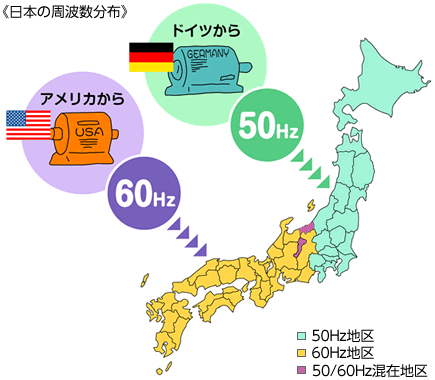

日本の周波数が、50Hz地区と60Hz地区がある理由

明治20年(1887年)、日本で初めて火力発電による電気供給が行われた時、その電気は直流でした。しかし、変圧の容易な交流のほうが有利と考えられるようになり、明治22年には大阪電灯会社が交流配電による電力供給を開始。その2年後には東京電灯会社も交流配電を導入するようになりました。

では、当時の交流の周波数がどうであったかというと、50Hz、60Hz、125Hz、133Hzなど、地域や発電所によってまちまちでした。しかし、電灯をつける程度の用途では大したトラブルもなく済んでいました。ところが、工場など動力用の機械に使用するとなると話は別で、交流モーターは周波数の違いが機械の回転速度に現れてしまいます。

おりしも、明治20年代の後半は日本の産業の発展期。電力会社も周波数の統一を考えざるを得なくなりました。こうして明治28年(1895年)、東京電灯はドイツから50Hzの交流発電機を購入。以後、東日本は50Hzで統一されます。一方、大阪電灯はアメリカから60Hzの発電機を購入、西日本一帯は60Hzに。これがそのまま現在の周波数分布となったというわけです。

現在では、周波数切替スイッチがついた電気製品も多くありますが、インバーターの利用により商用電源の周波数とは無関係に使用できるもの(いわゆるヘルツフリー)も増えてきています。

周波数が50Hzと60Hzになった歴史、おわかりいただけたでしょうか?

では、また近いうちに学び舎にてお会いしましょう!

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!