技術コラム ポンプの周辺知識クラス

ポンプの周辺知識クラス

【B-4】

防爆

ポンプの周辺知識のクラスを受け持つ、ティーチャーサンコンです。

「防爆電気機器」は現在、可燃性物質を扱う石油関連や化学業界などで広く使用されており、このような業界で活躍しているポンプの駆動機には、防爆モーターや電気を使わないエアモーターなどが使用されています。今回は、防爆について説明します。

防爆の歴史

防爆の歴史は、100年以上前の石炭を採掘する炭坑での爆発事故から始まります。当時、坑内で使用する電気機器や配線の火花で、炭層から発生するメタンガスに着火し、爆発事故を発生させていました。

事故を教訓に防爆構造が研究されはじめ、1911年にイギリスで、1912年にはドイツで坑内用電気機器を防爆構造にすべきという規則が制定され、その後、炭坑以外の可燃物を扱う一般工場でも世界的に広がるようになりました。国内では1955年に「工場電気設備防爆指針」が労働省(現在の厚生労働省)より発表され、防爆構造の電気機器が使われるようになりました。

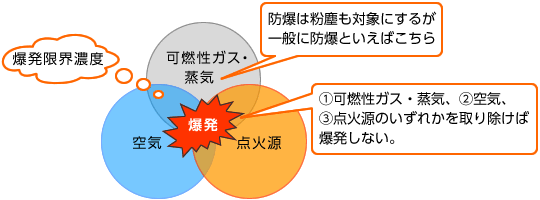

爆発を防ぐには

防爆は「爆発を防ぐ」と書きますが、どのような状況で爆発するのでしょうか?爆発は1)可燃性ガス・蒸気、2)空気(酸素)、3)点火源 の3つが揃ったときに発生します。「爆発を防ぐ」方法として、以下の3段階があります。基本は防爆構造ありきではありません。防爆構造はあくまで最終手段です。

- 第1段階:

- 点火源と可燃物の共存を避ける。事実上困難ですが、工場に可燃物も電気設備も使用しない。

- 第2段階:

- 可燃物の爆発特性を消滅させる。漏れは防げないので、通風換気して濃度を下げる。

- 第3段階:

- 点火源が着火作用を有しないようにする。防爆構造の電気機器を採用し、電気的な「点火源」の発生を回避する。

防爆構造の種類

防爆構造には主に以下のような種類があります。

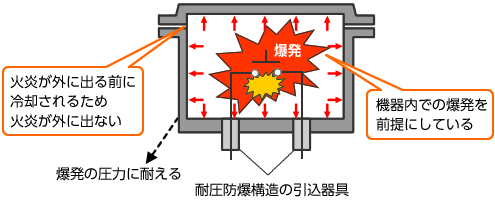

1)耐圧防爆構造(Flameproof enclosure):ガッチリタイプ

機器が爆発に耐えるほど丈夫でかつ、外部に火炎を漏らさない構造。

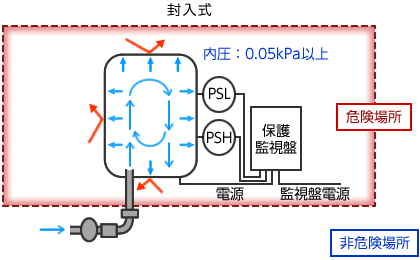

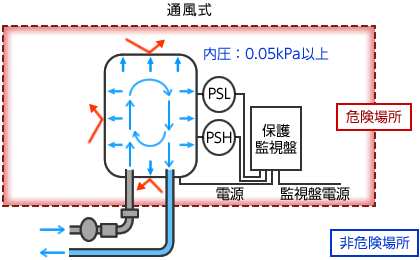

2)内圧防爆構造(Pressurized apparatus):バリヤータイプ

機器内へ空気などの保護ガスを送風又は封入することにより、機器内部へ爆発性ガスが侵入しないようにした構造。

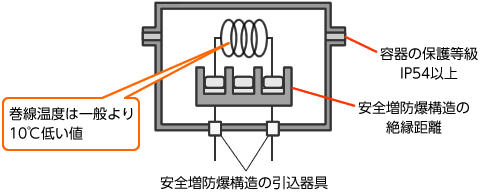

3)安全増防爆構造(Increased safety):それなりタイプ

通常の機器よりは危険場所で使用することを考慮された構造。機器が正常に運転されている場合にのみ防爆性が保証される。異常にならないよう注意が必要。

4)本質安全防爆構造(Intrinsic safety):完璧タイプ

ソフト的に点火源にならないよう回路設計した構造。理論的には覆いも不要で、ほとんどが弱電回路です。

その他には、油入防爆構造、特殊防爆構造などがあります。

危険場所の分類と使用可能な防爆構造

危険な場所を以下のように分類しています。基本的には事業者にて分類が行われます。

0種場所 【特別危険個所】

国際分類表示Zone0、米国分類表示ClassⅠ・Division1。ガソリンタンクの上など、爆発性雰囲気が連続して存在する場所。

1種場所 【第一類危険個所】

国際分類表示Zone1、米国分類表示ClassⅠ・Division1(0種場所と同表示)。フタの開閉や安全弁の動作などで、正常状態でも爆発性雰囲気が存在する場所。

2種場所 【第二類危険個所】

国際分類表示Zone2、米国分類表示ClassⅠ・Division2。配管の腐食、パッキンの劣化、換気装置が故障したときなど、異常状態で爆発性雰囲気となる場所。

危険場所によって使用可能な防爆構造が決まってます。

| 本質安全防爆 | 耐圧防爆 | 内圧防爆 | 安全増防爆 | |

|---|---|---|---|---|

| 0種場所 | 使用可 | 使用不可 | ||

| 1種場所 | 使用可 | |||

| 2種場所 | 使用可 | |||

安全増防爆構造は、後述の「構造規格」では1種場所での使用は不可でしたが、近年の技術向上により「防爆指針」では1種場所でも使用可能となっています。

国内の防爆電気機器関係法規と規格

1)労働安全衛生法第42条、第44条の2

防爆機器は検定を受けたものであることを求める内容

2)労働安全衛生規則 第280条(爆発の危険がある場所で使用する)

危険場所では防爆機器を使うように求める内容

規格は上記1)の法規より1969年の「電気機械器具防爆構造規格」(通称:構造規格)が制定されていますが、近年は国際規格との整合問題より2008年に「工場電気設備防爆指針」(通称:防爆指針)が新たに制定されています。「構造規格」と「防爆指針」は一部異なる部分もありますが、国内ではどちらも使っても良いことになっています。

国際規格

IEC(国際電気標準会議)が防爆電気機器についてIEC60079を制定しています。最近では新しい技術に対応した防爆規格や粉じん防爆に対する規格も整備されつつあります。日本では2006年にIEC防爆電気機器規格適合試験制度に加入しましたが、IEC規格品でも国内で使用する場合には、検定申請と検定試験を受けなくてはいけません。

【モーノポンプと防爆】

主にはポンプを駆動するモーターが対象機器となり、耐圧防爆や安全増防爆が選定・設置されています。注意点と選定のポイントを記します。

1)インバーター駆動の注意点

モーノポンプは可変速装置としてインバーター駆動する事が多いため、インバーター駆動する防爆モーターを選定する場合があります。この場合、以下の注意点があります。サーボモーターでも同様です。

- モーターとインバーターは組み合わせで防爆検定の型式認定されたものが必要です。

- インバーターは非防爆エリアに設置。インバーター自体は防爆構造でないため、非防爆エリアに設置する必要があります。

2)Vベルト

モーターとポンプをプーリ・Vベルトで接続する場合がありますが、プーリとVベルトは摩擦により動力伝達しているため、摩擦による静電気が着火源となる可能性があります。そこで、Vベルトは静電防止用のレッドタイプ、又はウェッジベルトを選定します。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- 防爆構造には主に耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造などがあり、危険場所によって使用可能な防爆構造が決まっていること。

- 国内の規格は「構造規格」と「防爆指針」の両方があり、どちらを使っても良いことになっている。

- IEC規格品でも国内で使用する場合には検定申請と検定試験が必要なこと。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!