技術コラム ポンプの周辺知識クラス

ポンプの周辺知識クラス

【B-5】

管材と計測器

ポンプの周辺知識のクラスを受け持つ、ティーチャーサンコンです。

ポンプは通常、液体を低いところから高いところへ移送する機械です。その移送経路のほとんどが配管であり、その流れを曲げたり、分けたり、止めたり、調整したりするのにさまざまな管材(曲管、バルブなど)が使われています。

本講義では、液体をポンプで安定移送するために特に重要な管材や計測器などの周辺機器について解説したいと思います。

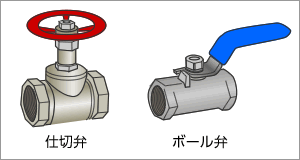

バルブ(弁)

ポンプに対するバルブの主な役割は、ポンプをメンテナンスする時に配管中の液体が流出しないように閉め切ることです。これによってメンテナンス時に排出する液体の量を最小限にできます。通常、ポンプの前後に必ず取り付けられ、仕切弁(ゲート)、ボール弁、バタフライ弁、ダイヤフラム弁が使われます。

その他、ターボ型ポンプ(渦巻きポンプ、遠心ポンプ)では、吐出側に取り付けて流量調整の役割を担うことがあります。この場合は、玉型弁(グローブ)やニードル弁が使われます。

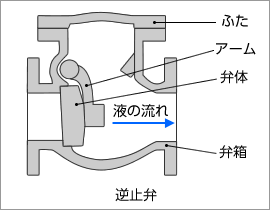

逆止弁(ぎゃくしべん)

流れを1方向に限定する管材で、別称チャッキ弁、チェック弁とも言います。通常、ポンプの吐出側に取り付け、一度吐出した液体がポンプに逆流することを防止する役割があります。

移送液に固形物や繊維物などが多く含まれると、それらが堆積して開きっぱなしになり、逆止弁として機能しない可能性があります。この場合は、逆止弁を接続せず、停止後にバルブを閉めて逆流を防止する必要があります。

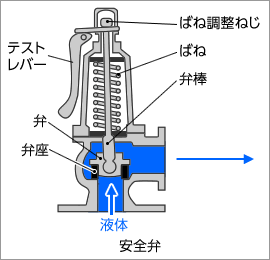

安全弁

配管の詰まりや弁の開け忘れなどで発生する異常圧力は、時に配管の耐圧を超えて、配管を破損させる危険性があります。安全弁は圧力が大きくなる吐出側に取り付け、普段は閉まっていますが、あらかじめ設定した圧力になった場合には開弁して圧力を吸込側やドレンに逃がし、ポンプや配管を保護する重要な役割を担っています。

ただし、移送液中に固形物が多いと、開弁時に弁・弁座に固形物が堆積して開きっぱなしになる可能性があり、定期的な清掃が必要です。安全弁が使えない場合は、接点付圧力計による電気的なインターロックでポンプを停止させる方法があります。

背圧弁(一次圧力調整弁)

ポンプの吸込側が吐出側よりも高い位置にある場合、液体は自然流下によって意図せず吐出側に流出することになります(サイフォン現象といいます)。背圧弁は、吐出側に設置して、あらかじめ吸込側よりも高い圧力をばねで設定して作り出すことで、この自然流出を防止する役割を担っています。安全弁同様、詰まりが懸念される移送液では使われません。

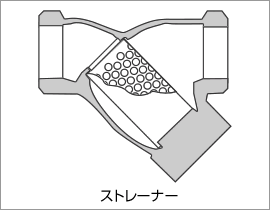

ストレーナー

内部に網目状の取り外し可能なカートリッジタイプのフィルターを設置して、移送液内部の異物を捕捉し、異物がポンプもしくはポンプの吐出側の設備に流れないようにするものです。通常は吸込側に設置されますが、固形物が多い液体の場合、フィルターが早期に閉塞して移送液を吸い込めず、空運転を発生させる懸念があるため、吐出側に取り付けることもあります。

フィルターは、定期的に取り外して清掃しなければなりませんが、フィルターを取り外すには一度流れを止める必要があります。この場合、フィルターを2つ持った複式ストレーナー(3方弁とフィルターを2つ持ったストレーナー)を使えば、片方のフィルターを使用しながら、もう片方を清掃することができ、流れの邪魔をせずにメンテナンスができます。

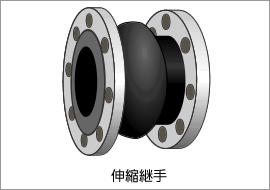

伸縮継手

この管材は、2枚のフランジの間に、ゴムなどの弾性体、または蛇腹などを挿入して、管同士を接続できるようにしたものです。ポンプに対する役割は以下の通りです。

- ポンプと吸込・吐出配管の位置的なズレを吸収して接続を容易にする

- 配管の自重などの外力によってポンプ接続部に付加される応力やモーメントをポンプに伝えないようにする

- 配管自体の振動をポンプへ伝播させないようにする

圧力計

配管内部の液体圧力を指示するもので、さまざまな役割を果たします。

- ポンプの負荷状況や、仕様圧力を超えていないかを目視で確認できる

- 液体の配管抵抗が確認できる(「C-2c 流体って何?」を参照)

- 主に吸込側に取り付けて、液体を吸い込むことができているか確認できる

※大気圧よりも低い圧力(負圧)を計測できる圧力計を「連成計(れんせいけい)」といいます

ポンプにとっては正常に運転できているかを示すバロメーターでもあり、ポンプの吐出側・吸込側両方に取り付けることを推奨します。移送液中に固形物が多いと、通常のブルドン管式では詰まりが発生しますので、その場合は隔膜式やフラッシュタイプ(感圧部表面が平らなもの)を使います。

接点付圧力計

圧力計には、あらかじめ設定した圧力になると電気信号を発信できるものがあります。

通常、無人で自動運転されるポンプで発生する異常現象(配管の詰まりやポンプ能力低下)をいち早く発見して重大な事故に至る前に警報を発信したり、設備を停止したりするのに使われます。

流量計

配管中に接続して流量を計測・指示します。ポンプに対しては性能確認、部品などの劣化による性能低下などを検知することができます。さまざまな種類があり、用途に応じて最適な方式を選定する必要があります。

ガス溜まりの影響を防止するため縦配管に付けられることが多く、吐出側・吸込側どちらにでも接続できます。また、流量を精度良く検知するには流れを整える必要があるため、流量計の上流や下流に直管部が必要な場合が多いようです。

レベル計/レベルスイッチ(レベルセンサー)

原則、ポンプは空運転厳禁のため、ポンプの吸込側に移送液が十分に蓄えてある必要があります。吸込側に移送液が必要量あるかどうかを検知するのが、レベル計やレベルスイッチの役割です。目視できるのがレベル計、あらかじめ決めた位置よりも液面が下がったとき、または上がったときに信号を発信するのがレベルスイッチです。

レベルスイッチは、ポンプのレベル制御には重要な計測器で、例えば「High level」でポンプ起動、「Low level」でポンプ停止というように使います。レベルスイッチにはさまざまな種類がありますが、移送液の性状にあわせて選定する必要があります。例えば、水ならば電極棒が使えますが、電極棒に付着するような移送液の場合は、静電容量式や液面管理を質量に変換して行うロードセル秤も使われます。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ポンプにはさまざまな周辺機器があり、それぞれが適切な機能を果たしてこそ、ポンプ移送システムとして成り立っている。

- 周辺機器が適正に選定されなければ、ポンプの能力を十二分に発揮することはできない。

- ポンプの知識と同様に、配管や周辺機器にも関心を持つことが重要である。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!