技術コラム ポンプの基礎知識クラス

ポンプの基礎知識クラス

【A-8c】

ゴム材料の化学的な特性

ポンプの基礎知識のクラスを受け持つ、ティーチャー モーノベです。

今回はゴム材料の化学的な特性について学びたいと思います。

ゴム製品を液体に触れた状態で長く使っていると、硬くなったり、軟らかくなったり、べとついたり、膨らんだりしませんか。また大気中でも長期間経過すると、表面にひびが入ったり、硬くなったりすると思います。今回は、こうした亀裂や膨潤について説明します。

1.ゴム材料の亀裂

亀裂の一因としては、酸素やオゾン、紫外線が考えられます。ゴム材料の主成分であるポリマーの分子鎖が切断されるためで、亀裂だけでなく、硬化してしまうことがあります。

これらの現象に対する耐性は、ゴムの分子構造によって左右され、一般的にポリマー主鎖に不飽和構造(二重結合)を持つものは弱く、飽和構造を持つものは強くなっています。

ポリマー主鎖に不飽和構造(二重結合)を持つゴム

【耐候性・耐オゾン性が劣っている】

- イソプレンゴム(IR)

- ブタジエンゴム(BR)

- クロロプレンゴム(CR)

- スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

- ニトリルブタジエンゴム(NBR)

- ブチルゴム(IIR)

ポリマー主鎖に飽和構造を持つゴム

【耐候性・耐オゾン性が優れている】

- エチレンプロピレンゴム(EPM,EPDM)

- シリコーンゴム(VMQ)

- フッ素ゴム(FKM)

- ウレタンゴム(AU,EU)

2.ゴム材料の膨潤

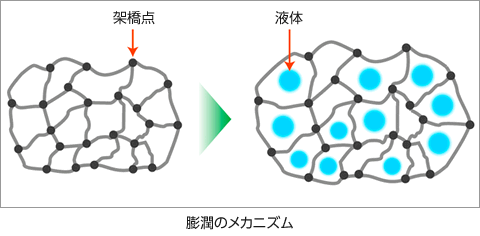

膨潤について説明する前に、まずはゴムの構造についてお話しします。ゴム材料は網目構造になっており、網目が交差している点を架橋点といい、網目自体は自由に動くことができますが、架橋点によって拘束されています。この網目と架橋点によって、伸びたり縮んだりするゴムとしての特性が生まれます。

液体はゴム材料と接すると、この網目構造の中に侵入しようとします。なかには、容易に侵入して網目を広げてしまう液体もあります。このように網目が広がることを膨潤と言いますが、膨潤するかどうかはゴム材料と液体との相性に依ります。

ゴム材料が膨潤するかどうかの判定方法としては、直接的な試験方法と間接的な推定方法があります。

直接的な試験方法としては『浸せき試験』による評価です。これは、該当するゴム材料のテストピースを試験液に一定期間(通常は1週間程度)浸し、テストピースの硬度・質量・体積・外観状態の変化を評価する方法です。ゴムを液体に浸せきさせるため、精度の高い判断ができますが、試験期間が長いという問題があります。

一方、間接的な推定評価としてSP値という材料指標を用いた方法があります。SP値とは、Solubility Parameterの略で溶解度パラメーターと呼ばれているものです。この値は計算で求められる材料固有の数値であり、SP値が近いもの同士は溶解しやすい性質があります。つまり、ゴム材料や液体それぞれに決まったSP値があり、それらの値が近ければゴムが膨潤しやすい組み合わせと推定することができます。ただし、SP値は一つの目安であって、実際には一致しない場合もありますので、注意が必要です。

ゴム材料をポンプに使用する場合には、使用環境や移送液を考慮し、正しく選定することが重要です。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ゴム材料の亀裂の一因として、酸素やオゾン、紫外線が挙げられるが、その耐性はゴムの分子構造に左右される

- ゴム材料の膨潤は、ゴム材料と液体の相性で発生するかが決まる

- ゴム材料が膨潤するかどうかの判定方法には、試験液に一定期間浸す『浸せき試験』と、ゴム材料と液体それぞれのSP値から推定する方法がある。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!