技術コラム 移送物の基礎知識クラス

移送物の基礎知識クラス

【C-2a】

流体って何?

移送物の基礎知識クラスを受け持つ、ティーチャーシローです。

今回は「流体」に関して説明していきたいと思います。

ポンプ移送と粘度

様々な流体をポンプによってパイプ移送する場合、液の粘度(粘っこさの尺度)は必須の情報です。

それは、液の粘っこさでポンプの形式や形状が変わるからです。

例えば…

水や水状

渦巻きポンプ他多くのポンプが対応可能。

はちみつのようなドロッとした流体

粘性ポンプや容積式ポンプなど。

ポンプへ流入しにくくなるので、吸込高さを高くしたり、押込装置などが必要になる場合も。

味噌のように液を満たした容器を傾けても容易に流動しない流体

主に容積式ポンプ。ポンプに流体を押し込むための付帯設備が必要。また高圧が必要になる場合も多い。

ポンプの形式・形状の他に、配管口径、ポンプの回転速度、動力、ポンプへ押し込むのに必要な圧力等も粘っこさは影響を及ぼします。

レオロジーとは

流体の粘っこさは、その見た目や触った感触で、ドロドロ、サラサラ、堅い、軟らかいなどで表現されますが、これらの表現はどうしても個人差を生じてしまいます。この粘っこさを定量的に表現しようとする学問を「レオロジー」といいます。

定量的に取り扱うことにより全世界統一の基準で粘っこさを取り扱うことができるわけです。本講座ではポンプ移送には無くてはならない「レオロジー」の基礎知識についてお話しします。

レオロジーの用途

レオロジーはポンプ移送だけにとどまらず、様々な分野で活躍しています。例えば、少し前にTVでお馴染みのドロドロ血、サラサラ血を判定する医療機械は「血液マイクロレオロジー装置」と言いますし、マヨネーズやアイスクリームといった食品の食感、化粧品の付け心地、塗料や接着剤の伸びや垂れなどいろいろな分野で活躍しています。

用語解説

まずは最低限必要な用語について解説します。

- ずり速度(せん断速度)

- ずり応力(せん断応力)

- 粘度

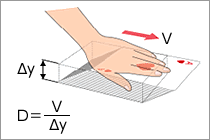

ずり速度

ひずみを与える速度の大小を示します。単位は[1/sec]。本文では記号を「D」とします。他に「せん断速度」「速度勾配」とも言われています。トランプの束を思い浮かべてください。カードを積み重ねて、一番上のカードに手を乗せてサッと滑らせます。この時の滑らせた速度をV、積み重ねたトランプの高さをΔyとしたとき、ずり速度は

D=V/Δy

で求められます。

サッと滑らせればずり速度→大。

ソロリと滑らせればずり速度→小となります。

パイプ移送ではトランプのイメージ通り「流速大→ずり速度大」、「流速小→ずり速度小」になります。

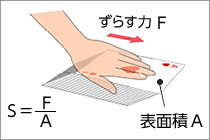

ずり応力

流動させるのに必要な応力(単位面積あたりの力)を表します。単位は[Pa]。

本文では記号を「S」とします。他に「せん断応力」とも言われています。ずり応力もずり速度同様、トランプの束を思い浮かべてください。トランプの表面積をA、トランプをずらすのに必要な力をFとしたとき、ずり応力は

S=F/A

で求められます。

表面がサラサラしたトランプはほとんど力を掛けずにずれますが、もし表面が粘着質のトランプがあったら、ずらすのにはずいぶん力が要りそうです。これもイメージ通り、「サラサラ→ずり応力小」、「ドロドロ→ずり応力大」、となります。

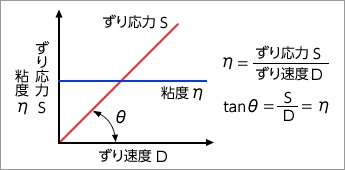

粘度

粘度:η(イータ)はこのずり速度:D、ずり応力:Sより求めることができます。

η=S/D

単位は[mPa・s](ミリパスカルセック)です。流体の粘っこさを表す指標として広く使われています。ちなみに水の粘度は約1[mPa・s]です。なお、従来単位[cP](センチポイズ)も根強く使われています。

粘度計

距離はメジャーや定規、重さは天秤やハカリを使って測るように粘度は粘度計で測ります。粘度計は高価なので、通常皆さんの目に触れる機会は少ないかと思いますが、いろんな種類があります。その一例をご紹介します。

回転式粘度計

試料中に円筒形の回転子を入れ、その回転速度とトルクから求める方式

細管式粘度計

細いノズルに試料を流し、ノズル両端の圧力差から求める方式

振動式粘度計

試料中に浸けた振動子の振幅を制御して、その振動子を動かしたときに発生する電流値から求める方法

落球式粘度計

試料中に球を落とし、その落下速度から求める方法

カップ式粘度計

試料を入れたカップのオリフィスから試料を流出させ、その流出時間から求める方法

一般には構造が簡単で操作性に優れ、測定範囲が広く高精度に測定できる回転式粘度計が広く使われます。

SDカーブ

回転式粘度計の場合、回転子の回転速度を変えながら、回転子と試料の間に発生する粘性摩擦トルクを計測していきます。回転速度はずり速度:Dに、摩擦トルクはずり応力:Sに対応しており、これを縦軸にS、横軸にDを配して計測結果をプロットし、近似曲線や直線で結んだものを「SDカーブ(流動曲線)」といいます。このグラフの形状から次回にご説明する流体の種類も把握する事ができます。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- ポンプによるパイプ移送において粘度は必須の情報である。

- 液の粘っこさを定量的に扱う学問を「レオロジー」といい、粘度を統一の基準で扱える。

- 粘度は粘度計により計測でき、一般に回転式粘度計が使われる。

次回は、「流体の種類」に関して解説いたします!

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

- 第21回:生成AI活用で加速する、製造業での自動設計と新素材開発

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!