技術コラム ポンプの周辺知識クラス

ポンプの周辺知識クラス

【B-3d】

インバーターの基礎知識(Ⅳ)

ポンプの周辺知識のクラスを受け持つ、ティーチャーサンコンです。

インバーターが有する問題点の主なものとして「高調波」と「ノイズ」がありますが、今回は高調波について説明します。皆さんついてきてくださいね。

1.高調波とは

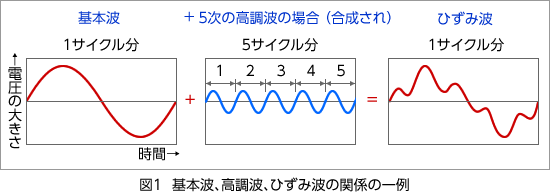

高調波とは、基本波(※1)の2倍以上の整数倍(※2)の周波数を持つ波の総称です。

1 基本波とは一般には商用電源の周波数50Hzまたは60Hzの波のことです。

2 一般的には40倍程度までで、40倍であれば40次と表記します。

高調波はインバーターやインバーターを使ったエアコン等から発生し電源の電圧波形を歪ませ、最悪の場合、同一電源に接続されている「力率改善用コンデンサー」や「トランス」を焼損させる他に、パソコン等のダウンや蛍光灯のちらつき等の障害の原因となります。

従って、高調波を抑制するために「高調波抑制対策ガイドライン」が定められています。インバーターは5次以上の奇数次の高調波を発生しますが、25次程度までの高調波が特に問題とされています。基本波、高調波、ひずみ波の関係の一例を下図に示します。

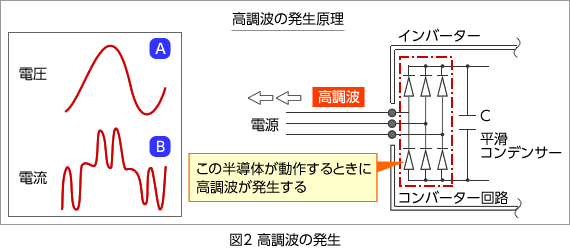

2. 高調波が発生する原因

インバーターでは周波数や電圧を自在に変化させるための前処理として、交流を直流に変換することが必要であり、そのために「コンバータ回路」が内蔵されています。この回路は「整流回路」とも呼ばれ、一方向にのみ電流を流す半導体の動作によって直流電圧を作り出します。

高調波は交流を直流に変換するこの「コンバータ回路」で発生します。

図2をご覧ください。この「コンバータ回路」の3相の半導体に、それぞれAのような正弦波形の電圧がかかった時、この半導体の電流を流す・流さないという動作によって、Bのような高い周波数(高調波)を含む歪んだ波形の電流が発生し、それが電源側に流れることにより悪影響を及ぼします。

3.高調波を抑制する対策

高調波抑制は商用電源の品質を維持するためであり、特定需要家(※)において使用されるインバーターはすべて「特定需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の適用対象となっているので、それに沿った対策が必要です。

特定需要家とはガイドラインの適用対象となる高圧(交流では600Vを超え7000V以下の電圧)、または特別高圧(7000Vを超える電圧)で受電する需要家のことで、ほとんどの工場、事務所ビルが該当します。

インバーターの割合が低い場合には高調波抑制対策が不要な場合も多いのですが、特に多数のインバーターを設置する場合や、既にインバーター駆動の割合が高い場合等は、実際に高調波抑制対策を採る必要性が高くなるので、メーカーに相談する等、事前に余裕を持って検討することが大切です。

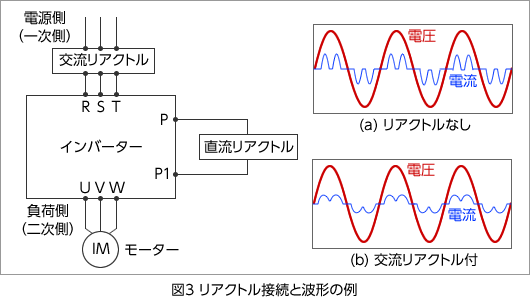

「交流(AC)リアクトル」や「直流(DC)リアクトル」の使用

高調波を低減する最も安価で簡便な方法は、通常「交流リアクトル」や「直流リアクトル」を使用する方法です。図3のように「交流リアクトル」や「直流リアクトル」をインバーターに接続します。例えば交流リアクトル付とすることで流れる電流の波形は(a)から(b)のようになります。直流リアクトルを付けると更に高調波を抑制する効果はありますが、高調波の発生をなくすことはできません。従って、上記の対策では、ガイドラインの上限値を超過してしまう場合も考えられます。

「高力率コンバータ」等の使用

高力率コンバータとはインバーターの出力回路を逆にして入力回路としたようなもので、インバーターから発生する高調波電流を大幅に低減する装置で、PWMコンバータとも呼ばれます。高力率コンバータに接続されたインバーターから流出する高調波電流はないものとして扱うことができます。

そろそろ時間ですね!最後にまとめをしておきましょう!!

本稿のまとめ

- インバーターは高調波の発生源になり、周辺の設備や機器に影響を及ぼす可能性があるので、設置上の留意が必要であり、場合によっては対策が必要となること。

- 高調波対策は「高調波抑制対策ガイドライン」に沿って考える必要があり、対策は、必要の有無も含め、事前に余裕をもって検討する必要があること。

次回は、インバーターの問題点のひとつである「ノイズ」と、その対策についてご説明します。

-

ポンプの

ポンプの

基礎知識クラス

移送に関する基本情報を

わかりやすくコンパクトに

解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類

- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)

- 【A-2】ポンプの原理

- 【A-3a】軸封装置

- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)

- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)

- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)

- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)

- 【A-5】ウォーターハンマー

- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)

- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)

- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)

- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について

- 【A-7b】ステンレス鋼について

- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について

- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について

- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について

- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性

- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性

- 【A-9a】金属材料への表面処理

-

ポンプの

ポンプの

周辺知識クラス

規格や周辺機器情報などを

解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1

- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)

- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)

- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)

- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)

- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)

- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)

- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)

- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)

- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)

- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)

- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)

- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)

- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)

- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)

- 【B-4】防爆

- 【B-5】管材と計測器

- 【B-6】トップランナーモーター

- 【B-7】マグネットカップリング

-

移送物の

移送物の

基礎知識クラス

液の特長や性状および

主な用途などを

解説していきます。 -

IoT・AIで変わる

IoT・AIで変わる

「送る&運ぶ」

移送・搬送の現場がIoT化、

AI(人工知能)活用で

どのように変わるのか。

伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか

- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき

- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化

- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり

- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方

- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用

- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①

- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②

- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場

- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用

- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり

- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは

- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ

- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか

- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業

- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」

- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池

- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現

- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは

- 第20回:メンテナンス業務を再定義する、IoT遠隔監視システム

-

現場の声で、

現場の声で、

ひとくふう

モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。

ひとくふうを加えると、

実はおもしろい発見が!